|

傳統社會中,女性的生命跟著香火傳承緊緊相繫,圍繞父家與夫家。身體上由於纏足而行動不便,知識與技能被「女子無才便是德」的觀念禁錮,以及背負「賢妻良母」的責任,絕大多數傳統女性的活動空間僅限於家庭。隨著臺灣進入日治時期,殖民政權因經濟及統治需求,對於婦女採取與清代臺灣社會不同的政策思維,再加上留學生引進西方思潮,臺灣女性邁入轉變的階段。  圖1:日治時期客家婦女 圖1:日治時期客家婦女 圖2:霧社原住民婦女 圖2:霧社原住民婦女 圖3:日治時期「纏足閩族婦人」 圖3:日治時期「纏足閩族婦人」※對照原住民與客家女性的天足,傳統漢人社會,尤以閩南女性為多,四、五歲時便由母親幫女兒縛小腳。腳縛得越是小巧、型美,在婚姻市場上的行情也就越高。

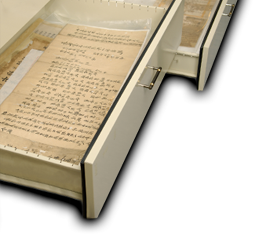

一、身體解放  圖4:《水竹居主人日記》中有關解纏的記載。1911年4月10日,擔任豐原下南坑保正的張麗俊在日記中記錄當天開保甲聯合會時,支廳長諭令「各保宜查女子自十歲以內,凡纏足者要報告解纏」,顯示當時解纏足雖尚未列入保甲規約,但總督府已透過保甲體系推動放足。 圖4:《水竹居主人日記》中有關解纏的記載。1911年4月10日,擔任豐原下南坑保正的張麗俊在日記中記錄當天開保甲聯合會時,支廳長諭令「各保宜查女子自十歲以內,凡纏足者要報告解纏」,顯示當時解纏足雖尚未列入保甲規約,但總督府已透過保甲體系推動放足。 圖5:《灌園先生日記》中有關纏足的記載。1927年11月3日,林獻堂在歐遊途中,參觀荷蘭女王離宮時,看到描繪中國風俗的圖畫中纏足與辮子的繪畫,而於日記中寫下「其中令人最不快者就是辮子與纏足」,表達出其視女性纏足為民族汙點的觀感。 圖5:《灌園先生日記》中有關纏足的記載。1927年11月3日,林獻堂在歐遊途中,參觀荷蘭女王離宮時,看到描繪中國風俗的圖畫中纏足與辮子的繪畫,而於日記中寫下「其中令人最不快者就是辮子與纏足」,表達出其視女性纏足為民族汙點的觀感。二、 教育薰陶  圖6:許美(右,高慈美的母親,為臺灣初代西醫許翰民之女,夫為高長四男高再祝)與侯青蓮(左,漢醫侯皆得之女,夫為高長三男高再得)少女時期的合影。兩人皆曾就讀臺南長老會女學,該校學生入學皆需符合不得纏足的要求。 圖6:許美(右,高慈美的母親,為臺灣初代西醫許翰民之女,夫為高長四男高再祝)與侯青蓮(左,漢醫侯皆得之女,夫為高長三男高再得)少女時期的合影。兩人皆曾就讀臺南長老會女學,該校學生入學皆需符合不得纏足的要求。日治時期,總督府正式將女子教育納入學制系統,招收臺人女子進入公學校接受基礎教育,其教育內容除日語學習、傳授知識外,尤其偏重家庭與同化教育,目的在於「涵養婦德」,塑造「良妻賢母」及鑄造忠貞的女國民。初期由於地方教育資源有限,再加上傳統觀念續存,女童進入公學校就學比率偏低。隨著官方宣導,以及社會領導階層的大力鼓吹,社會觀念逐漸改變,入學比率遂日益提高,由1919年的7.36%提升至1943年的60.85%。  圖7 圖7 圖8 圖8※圖7為明治末期國語學校附屬女學生技藝教室情景,圖8為大正初期國語學校附屬女學校教授造花的情形。女性藉由刺繡、造花等家事課程,學習處理家務的相關知識。

圖9 圖9 圖10 圖10※圖9:為國語講習所修身掛圖,圖10為《公學校修身書(兒童用)》課本的插圖兩者。皆突顯女性於家中照顧翁姑、子女與丈夫的「良妻賢母」形象,也是日治時期女子教育的目標。

隨著公學校女學生就學率提高,畢業後的升學需求也相對提升。1919年頒布「臺灣教育令」後,接連設立專收臺人女性的臺北、彰化及臺南等女子高等普通學校。1922年頒布修正臺灣教育令,明定中等以上教育機關(師範學校除外)取消臺、日人的差別待遇,開放共學。於是各地紛紛增設中學校、高等女學校、師範學校女子部,以及農業、商業及家政教育等學校。  圖11:1920年11月臺北高等女學校(今北一女中)30名臺人女學生到東京修學旅行,赴明治神宮參拜所留下的合影。旅行的目的為培養團隊精神、增廣見聞和鍛鍊身體,藉著探訪日本名勝古蹟,灌輸日本民情和風俗,陶冶臺人女性成為日本婦女,造就文武兼修的女性,以達成殖民統治的目標。 圖11:1920年11月臺北高等女學校(今北一女中)30名臺人女學生到東京修學旅行,赴明治神宮參拜所留下的合影。旅行的目的為培養團隊精神、增廣見聞和鍛鍊身體,藉著探訪日本名勝古蹟,灌輸日本民情和風俗,陶冶臺人女性成為日本婦女,造就文武兼修的女性,以達成殖民統治的目標。

圖12:1933年11月3日林月雲(1915-1992,彰化人)於明治神宮運動會中參加三級跳遠比賽,留下10米87的成績時的照片。林月雲彰女畢業後,進入日本女子體育專門學校就讀,1936年獲選為柏林奧運日本代表隊培訓選手,然因病退出,錯失成為臺灣第一位奧運女選手的機會。 圖12:1933年11月3日林月雲(1915-1992,彰化人)於明治神宮運動會中參加三級跳遠比賽,留下10米87的成績時的照片。林月雲彰女畢業後,進入日本女子體育專門學校就讀,1936年獲選為柏林奧運日本代表隊培訓選手,然因病退出,錯失成為臺灣第一位奧運女選手的機會。

圖13:1937年12月29日林麗賓シウビ洋裁研究室卒業證書。林麗賓(1916-1994,臺中大雅人,原名林張完,霧峰林陳琅之妻)在シウビ(秀眉)洋裁研究室完成修業,獲頒畢業證書。該研究室為霧峰人何秀眉於臺中所開設,性質如今日短期補習班。 圖13:1937年12月29日林麗賓シウビ洋裁研究室卒業證書。林麗賓(1916-1994,臺中大雅人,原名林張完,霧峰林陳琅之妻)在シウビ(秀眉)洋裁研究室完成修業,獲頒畢業證書。該研究室為霧峰人何秀眉於臺中所開設,性質如今日短期補習班。 |

|