|

出生於臺南下營的顏水龍,在1920年代前期即赴日進入東京美術學校學習西洋畫。秉著對當時世界新藝術潮流中心巴黎的嚮往,1930至1932年間,他隻身前往巴黎進修,成為日治時期少數赴法習畫的臺灣美術家(圖19)。顏水龍畢生致力推廣臺灣工藝美術、從事美化市容的工作,體現他對臺灣文化的深切關懷,而這樣的情思同時也反映在其油畫作品中,諸如原住民生活文化、臺灣自然與歷史人文地景皆是他經常入畫的題材。  圖19:由東京美術學校校友會於1930年9月刊行的《校友會月報》第29卷第4號,其中在「卒業生動靜」專欄中,即記載了臺灣畫家顏水龍將出發至法國留學一事

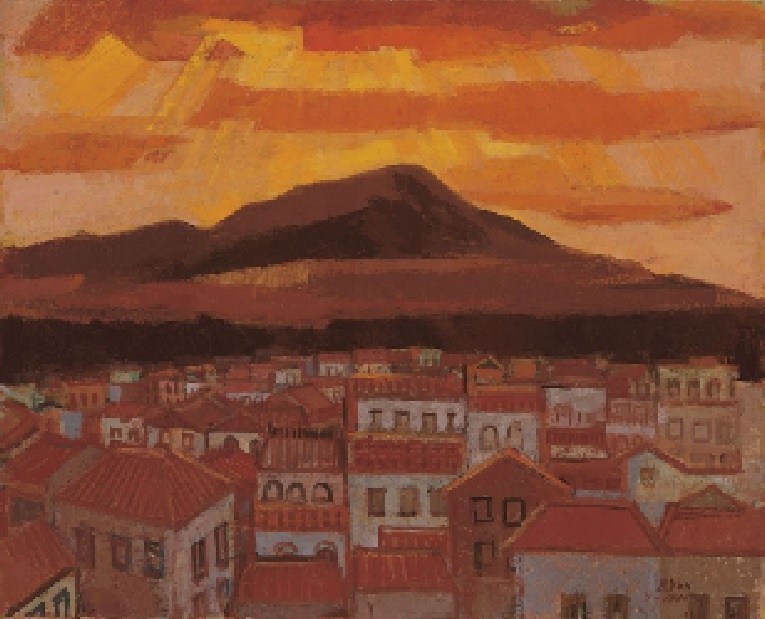

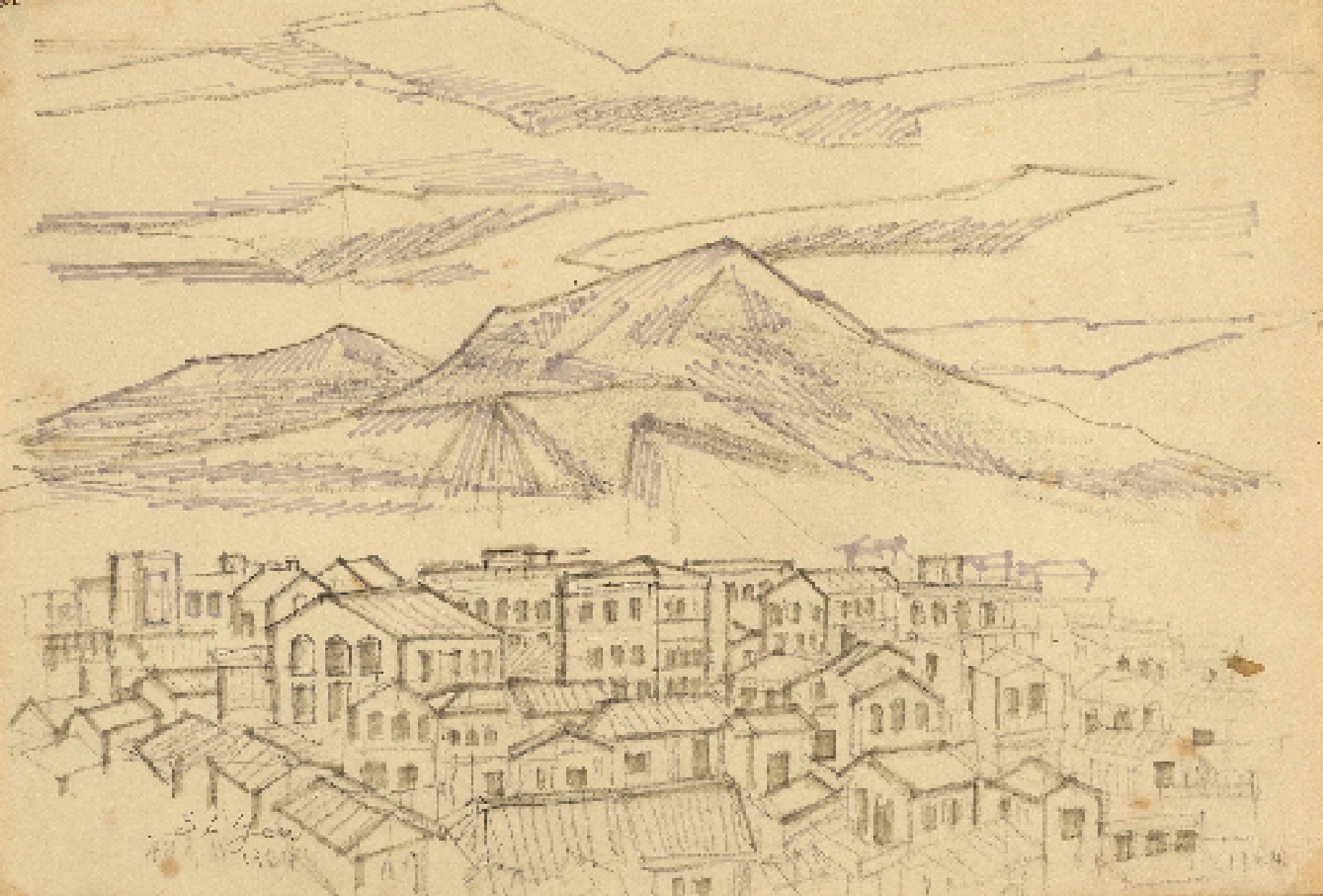

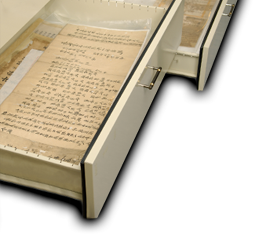

檔案來源:識別號T1033_02_0056,郭双富庋藏,臺灣史檔案資源系統 戰後,顏水龍多次前往淡水寫生,也常隔著淡水河眺望觀音山,留下多幅以觀音山作為畫面視覺主體意象的作品。1947年的〈觀音山〉(圖20)為顏水龍從臺北市中山堂頂樓望向觀音山所見之景,混合了橘紅、黃灰、褐色的夕陽暮色籠罩著觀音山,橄欖綠色的山體上帶有一筆筆土紅色彩。在當年,中山堂算是市區中較高的建築,故從屋頂上遠望,可見觀音山矗立於河流與沙洲之上,寧靜而優美。1964年完成的作品與素描稿以同樣的方向望向觀音山(圖21-22),只是距離較前幅更遠,橘紅色調表現日落時分從高處俯望屋舍群落的景觀。在畫家對於臺灣傳統人文景觀的觀察中,觀音山或許已然成為一個反覆出現的精神性象徵。    圖22:顏水龍,〈觀音山〉素描稿,1964年

檔案來源:識別號GAN_04_03_007,顏水龍畫作與文書,臺灣史檔案資源系統 顏水龍或許亦將建築視為工藝美術的一部份,他曾說,淡水紅磚瓦屋的紅是很特別的美,它暗中帶紅,可能是硬度較高、燒製溫度高的緣故。在其油畫作品中,淡水建築聚落景觀經常出現,他喜愛以遠眺的方式將建築物如積木堆疊般並列在一起,再根據所欲表現的溫度、光線,使用不同的色調來統馭畫面。繪於1968年的淡水風景(圖23),描繪淡水小鎮屋舍比鄰於淡水河旁的景象,整幅畫作呈現碧綠色調。1975年的〈淡水晨曦〉(圖24)則是顏水龍遊覽淡水之際,從住所陽台眺望所見景象,當時為凌晨二時許,天空呈現靜謐的靛藍色調,群聚的紅瓦房舍中燈火依稀,畫家利用速寫捕捉這一刻,返家後再完成作品。 |

|