|

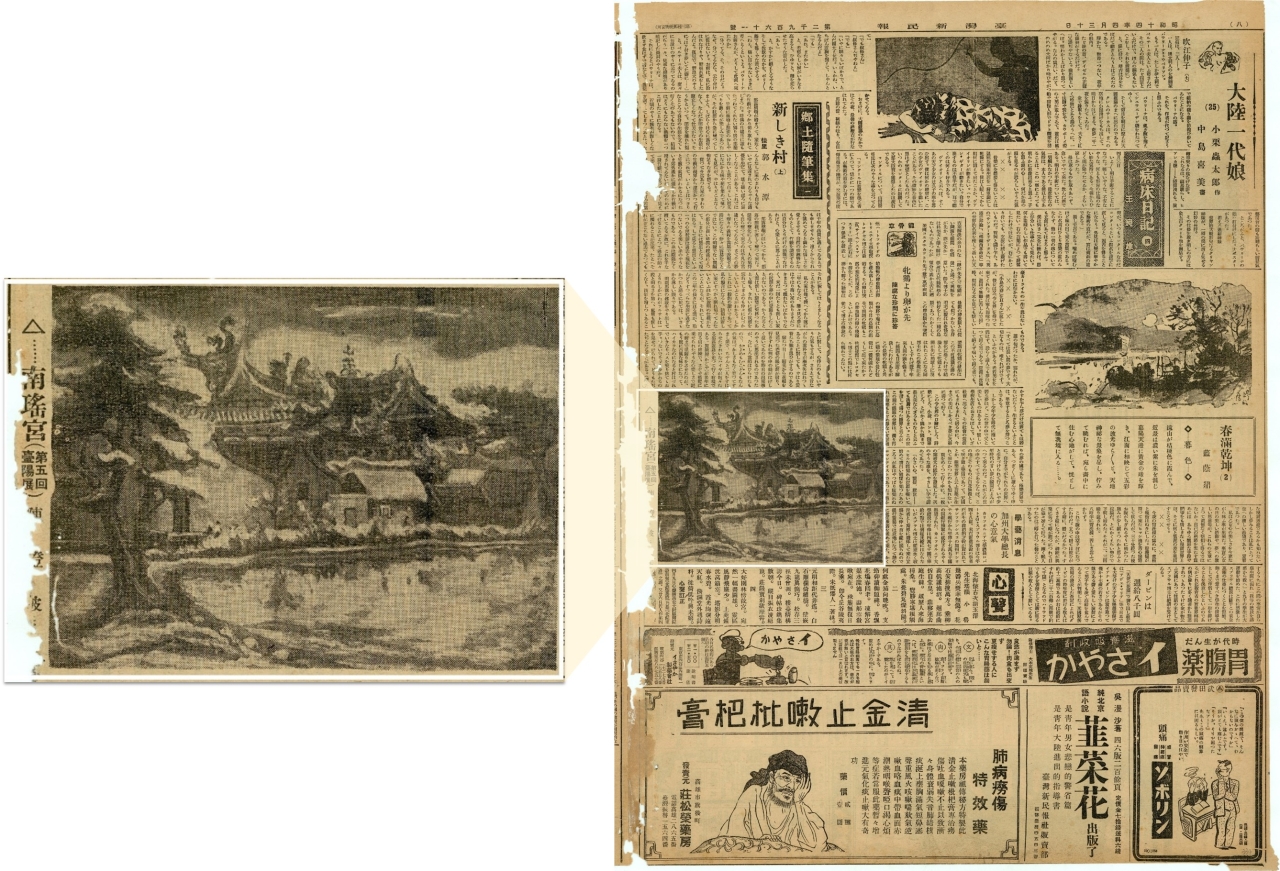

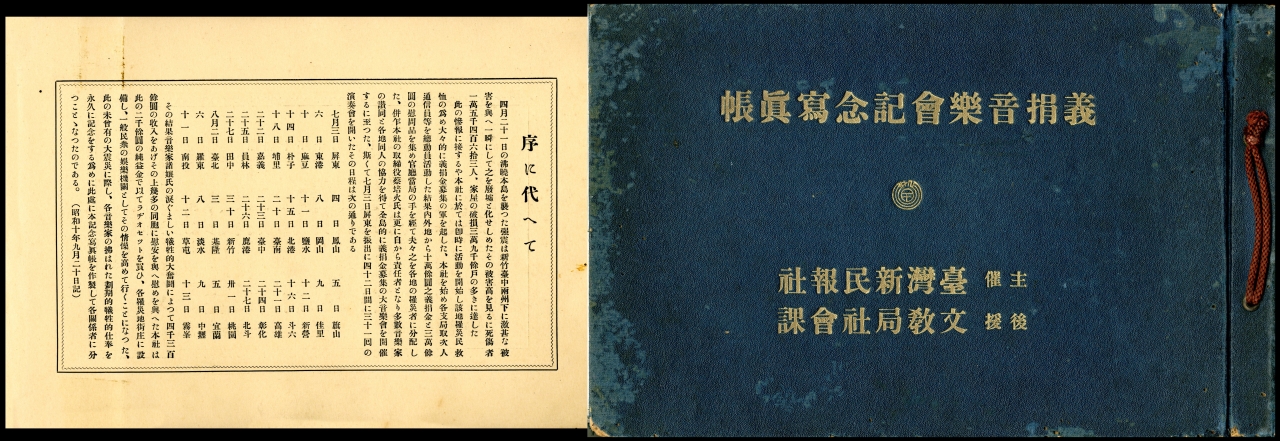

自1920年代起,臺灣社會改革運動如火如荼地進行,文化與藝術亦不遑多讓,在1920至1940年代同時發展出各項進程。本子題回顧民間發起的藝術巡演活動:1934年,由留學日本的音樂家一同返臺舉行「鄉土訪問演奏會」,以及翌年「震災義捐音樂會」巡迴全島地方鄉里,藉音樂撫慰人心;由臺灣畫家創立的「臺陽美術協會」,於1935年開辦第一回臺陽展,並在1937年戰時官辦美展中止之際,首次舉行中南部移動展。 一、音樂會巡演日治時期唯一由臺人創辦的報紙《臺灣新民報》系列報刊(1920-1944),不僅傳遞思想言論、啟迪民智,報社成員也多為文藝贊助者,擔任1930年代兩場巡迴音樂會的重要角色。 1934年6月,由楊肇嘉在東京推動的「臺灣同鄉會」,於成立大會中提議,邀集留日的音樂家返鄉舉行「鄉土訪問演奏會」。同年,由臺灣同鄉會主辦、臺灣新民報社協辦,自8月11日至19日,從北而南巡迴臺北、新竹、臺中、彰化、嘉義、臺南、高雄等7地演出。本次演奏會網羅8位臺灣青年音樂家,包括聲樂、鋼琴與小提琴等表演,曲目主要為西洋樂曲。

圖47 鄉土訪問演奏會節目單,1934年

資料來源:〈「鄉土訪問大演奏會」節目單〉,《高慈美文書》(3GCM),中研院臺史所檔案館數位典藏。

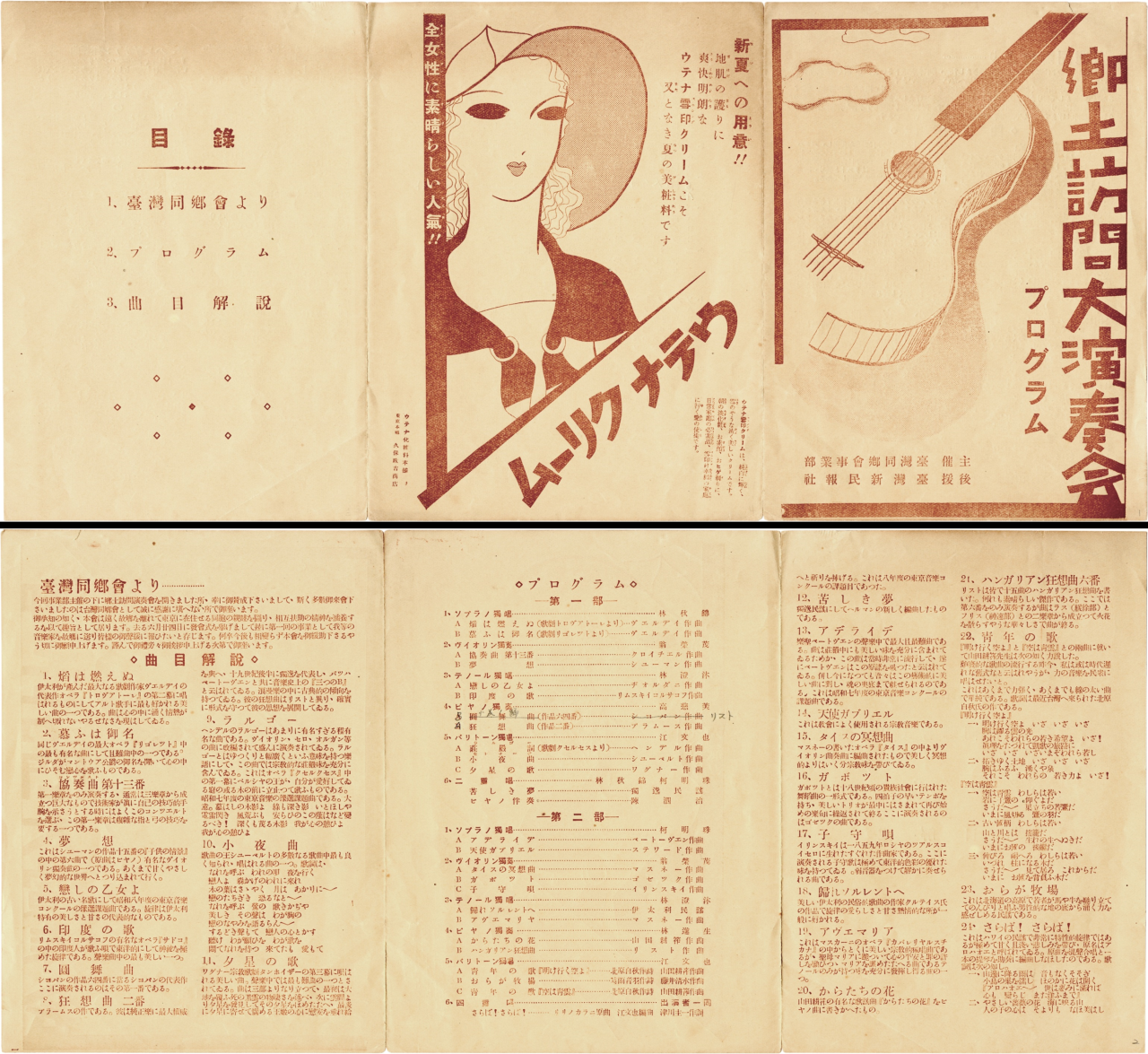

隔年1935年,發生嚴重的「新竹臺中大地震(屯子腳大地震)」,為救助災民和協助重建,臺灣新民報社旋即主辦「震災義捐音樂會」,除了再次集結高慈美等留日學生,更擴大邀請國內外音樂家。同年7月3日至8月13日,由最南端屏東出發,遍及北中南東各鄉里,全島演出共30多場。在巡演結束後,報社接續出版《義捐音樂會記念寫真帳》,於序言記錄音樂會的巡迴日程與地點,而後包含諸多演出及活動相片。

圖48 《義捐音樂會紀念寫真帳》,1935年

資料來源:〈《義捐音樂會記念寫真帳》〉,《高慈美文書》(3GCM),中研院臺史所檔案館數位典藏。

圖49 1934-1935年青年島嶼巡演音樂會路徑展示

組圖為「南方.島嶼.人文」北院移動展的環形展櫃,以內外圈分別呈現1934、1935年音樂會的巡演路徑及活動相片。

資料來源:中研院臺史所,「南方.島嶼.人文」檔案移動展,2024年。

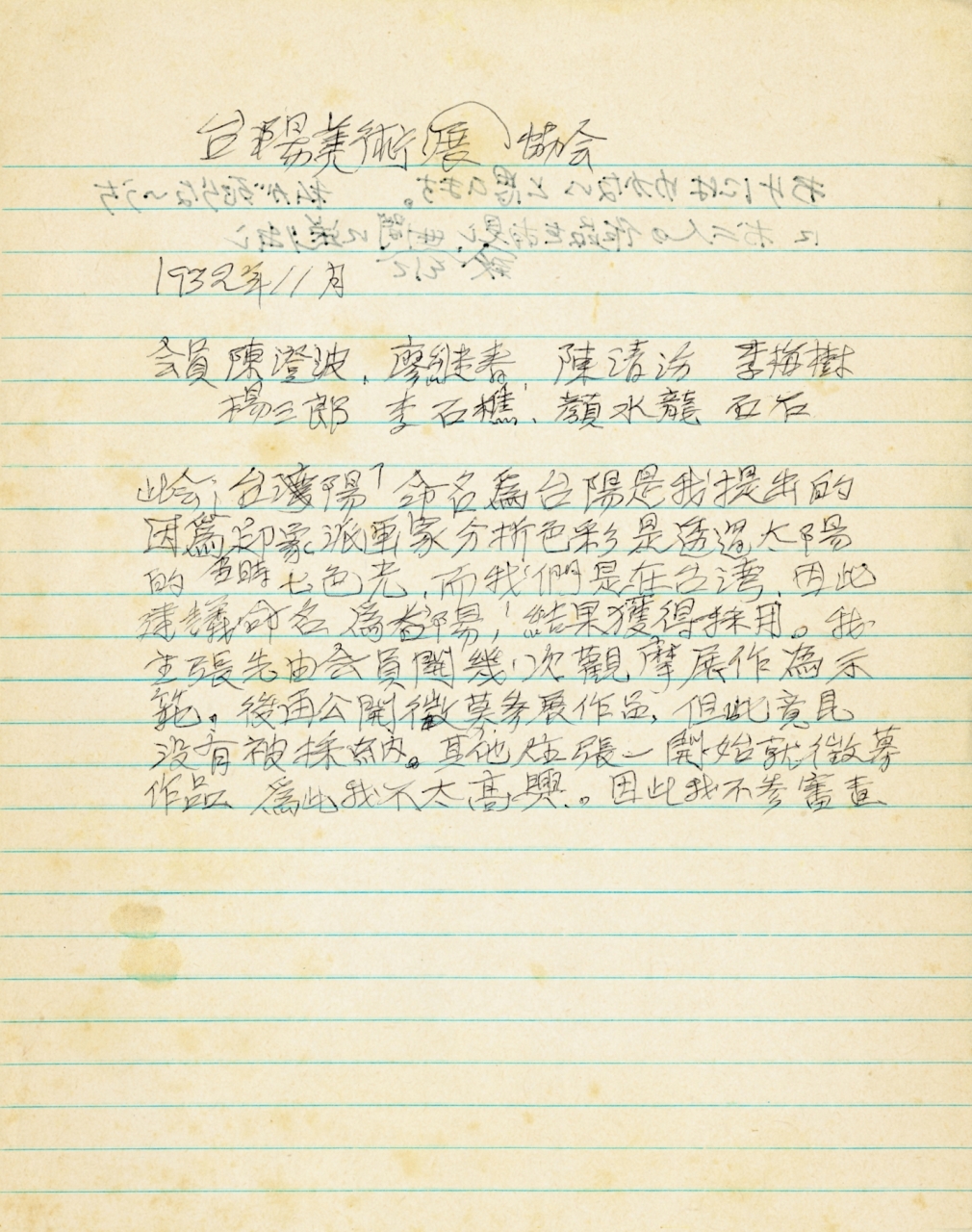

二、美術移動展日治時期美術展覽蓬勃發展,在臺官辦的大型美展,如臺灣美術展覽會(臺展,1927-1936)、臺灣總督府美術展覽會(府展,1938-1943),構成藝術家們紛紛投件的發表平臺;而民間相繼成立的畫會團體,也逐漸出現足以媲美官辦臺府展的美術盛會。 1934年,由民間創設的「臺陽美術協會」正式成立,創會成員有陳澄波、陳清汾、顏水龍、楊三郎、李石樵、廖繼春、李梅樹、立石鐵臣等8位畫家。在楊肇嘉、蔡培火等人支持下,隔年(1935年)開辦第一回「臺陽展」,並於往後每年春季舉行。本件顏水龍留存有關臺陽美術協會的手稿,寫到協會命名緣由為:「因為當時印象派畫家分析色彩是透過太陽的七色光,而我們是在臺灣,因此建議命名為臺陽,結果獲得採用。」

圖50 臺陽美術協會名稱由來(顏水龍手稿)

資料來源:〈臺陽美術協會名稱由來〉,《顏水龍畫作與文書》(GAN),中研院臺史所檔案館數位典藏。

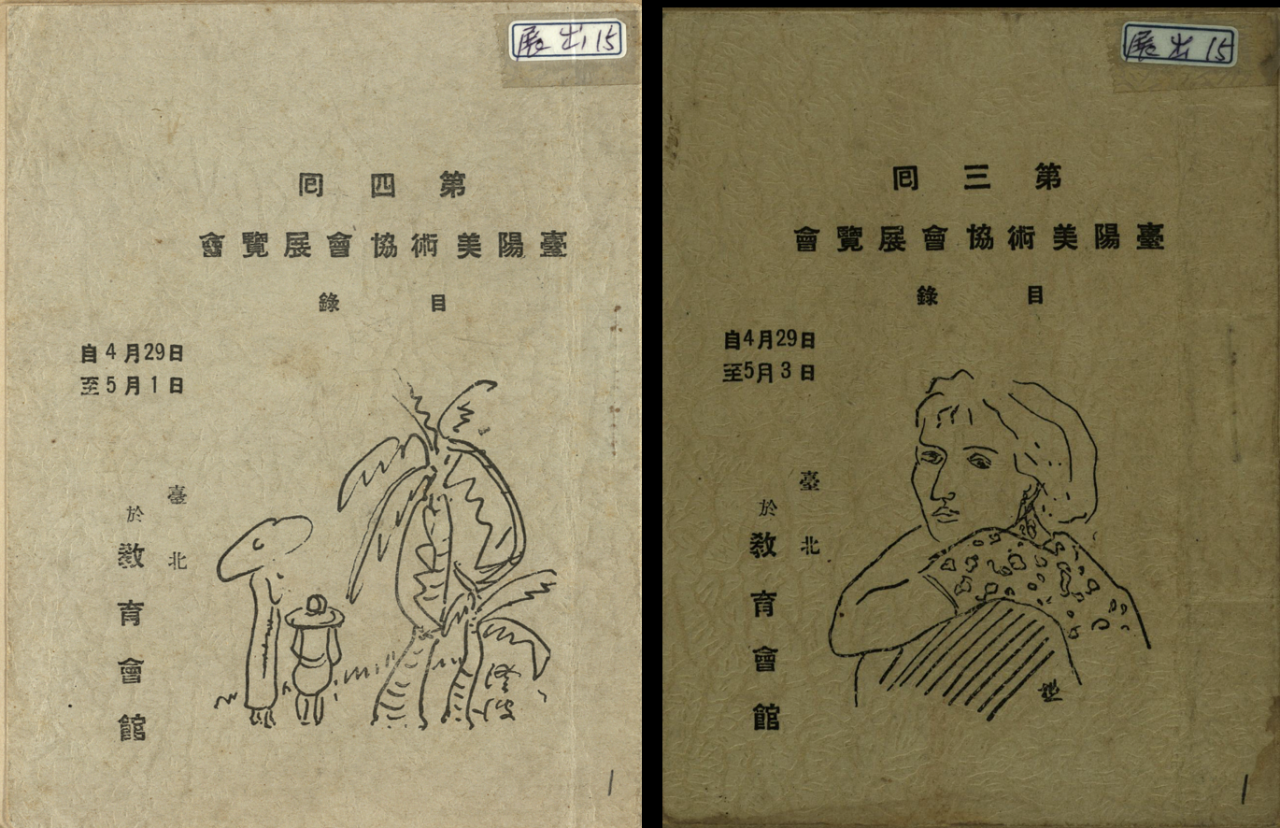

1937年,第三回臺陽展新增巡迴展,前往臺中、臺南兩地。下方照片為巡展至臺中時,臺陽美協李石樵(後排左一)、陳澄波(右四)等人,與當地仕紳楊肇嘉(左三)、張星建(左一)同遊的合影;1938年,第四回臺陽展同時為已故雕塑家黃土水和畫家陳植棋舉辦紀念展。

圖51 臺陽美術協會畫家與楊肇嘉同遊合影,1937年

資料來源:〈臺陽美術協會畫家與楊肇嘉同遊合影〉,《陳澄波畫作與文書》(CCP),中研院臺史所檔案館數位典藏。

圖52 第三回、第四回臺陽美術協會展覽會目錄,1937年、1938年

資料來源:〈臺陽美術協會展覽會目錄第三回〉、〈臺陽美術協會展覽會目錄第四回〉,《陳澄波畫作與文書》(CCP),中研院臺史所檔案館數位典藏。

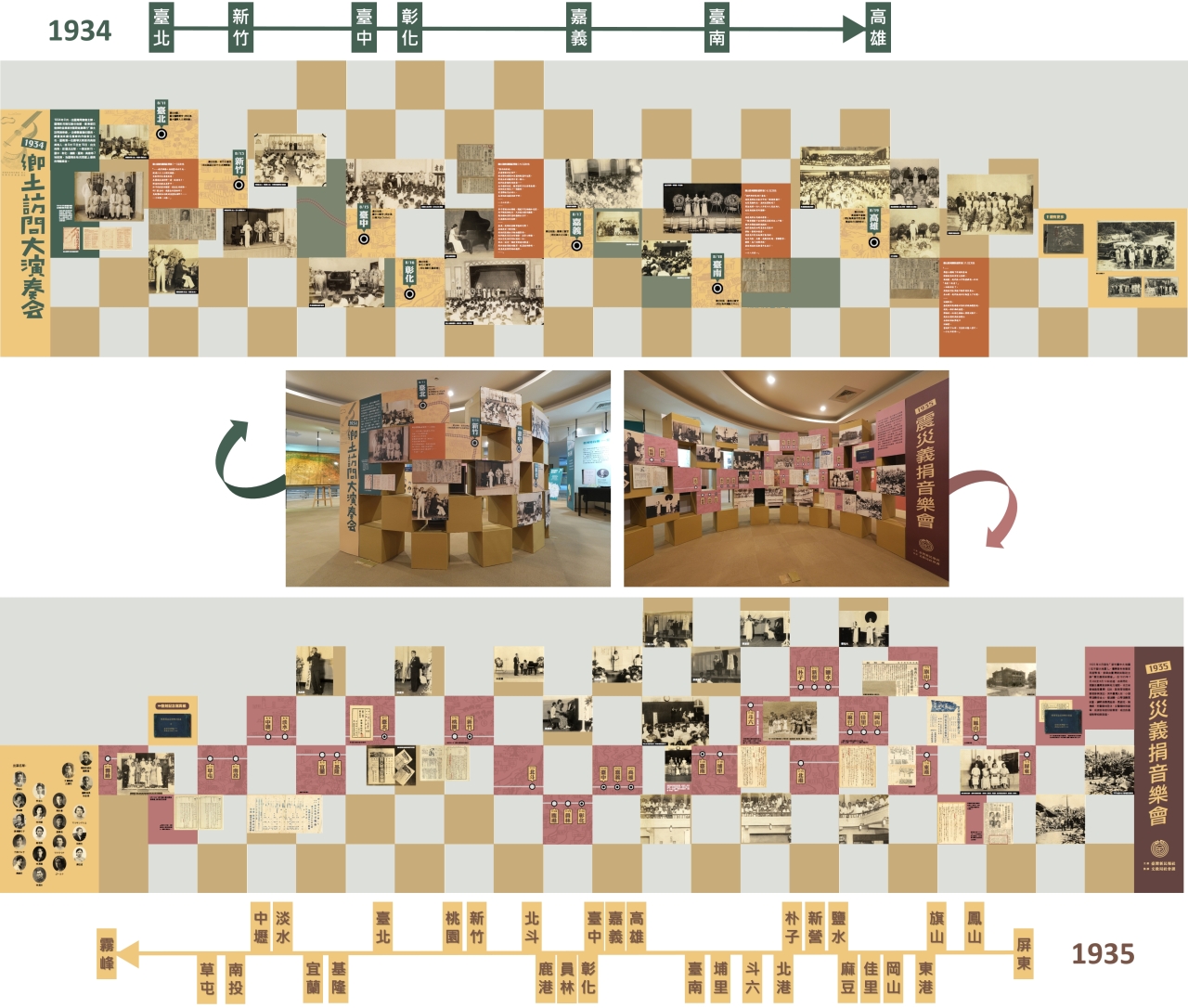

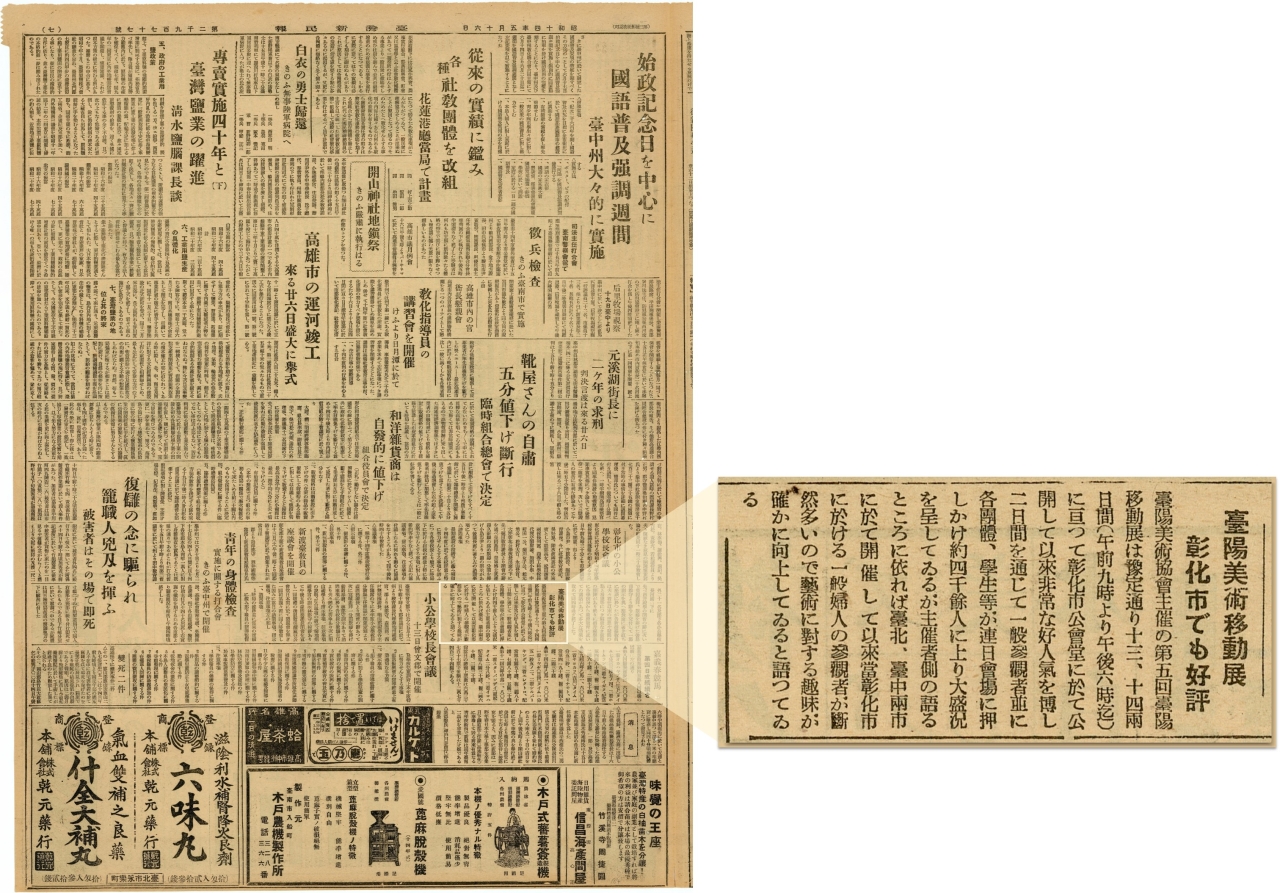

1939年,第五回臺陽展增加一巡迴地點,至彰化市公會堂展陳,《臺灣新民報》刊載彰化展叫好又叫座的盛況。此回陳澄波展出的〈水邊(南瑤宮)〉,描繪的正是當地著名廟宇,亦被刊登於報上。

圖53 1939年5月16日《臺灣新民報》第五回臺陽展彰化移動展報導

資料來源:〈臺灣新民報第2977號(1939-05-16)〉,《臺灣新民報社報刊史料》(T1119),中研院臺史所檔案館數位典藏。

|

|