|

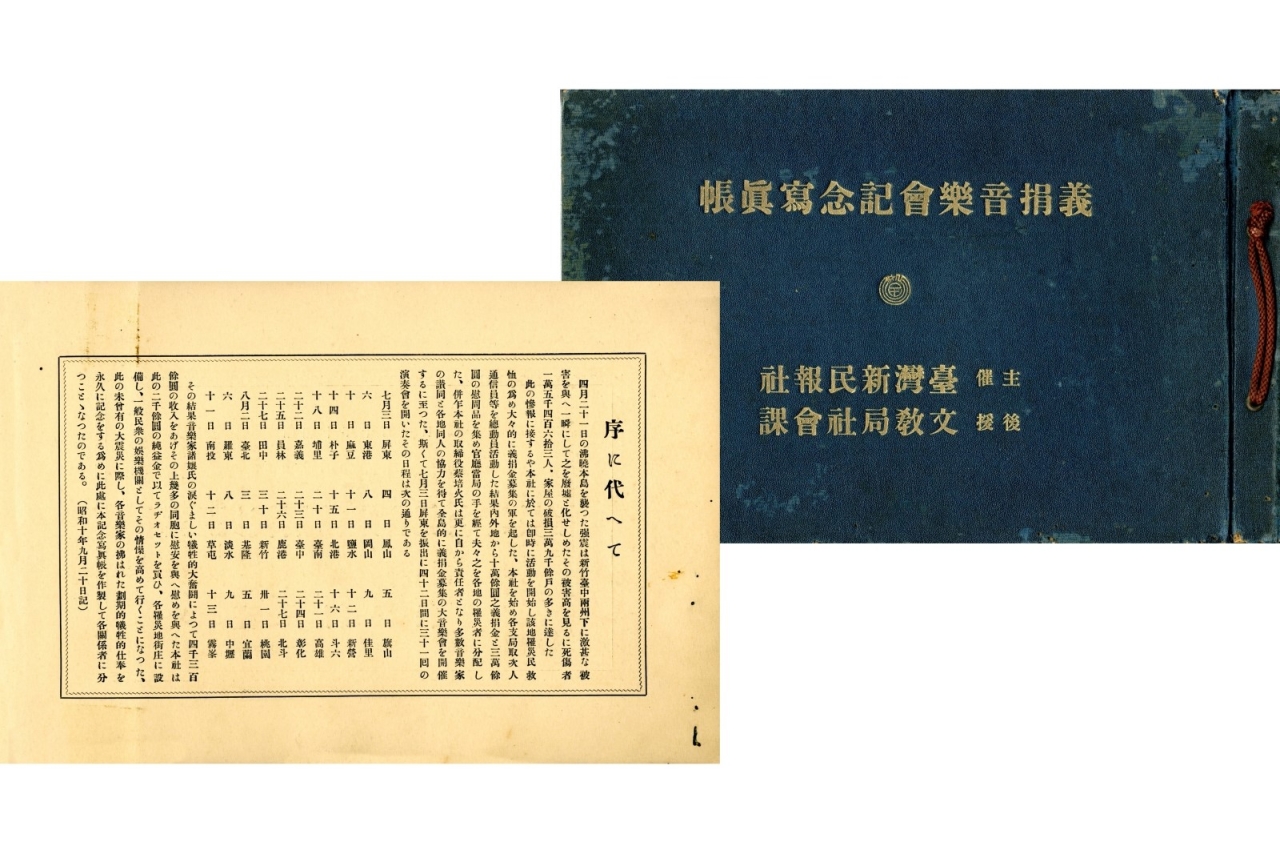

楊肇嘉在回憶錄中描述這場鄕土訪問巡演盛事:「…他們的琴韻歌聲,不但陶醉了臺灣人,也陶醉了日本人,每一處的演出,參加的聽眾都是人山人海,其盛況不能說是『絕後』,但是確是『空前』了!各報章雜誌均以頭號字標題譽為成功的盛舉,認為對臺灣社會藝術的啟發,具有歷史上的價值。」 這場首次臺灣大規模的西洋樂曲巡迴演出,為臺灣民眾種下音樂聆賞的種子。原以為曲終人散,卻沒想到隔年一場發生在1935年4月的新竹臺中大地震,臺灣青年音樂家再度聚集,展開了規模更大的環島震災義捐音樂巡演。 由臺灣新民報社承擔主辦的重責大任,在極短的時間內,邀集海內外各地音樂家組成表演團,在臺灣各地舉辦「震災義捐音樂會」,從音樂會紀念寫真帳可知,這場音樂巡演,自1935年7月3日由臺灣最南端屏東出發,連日巡演至鳳山、旗山、東港…宜蘭、羅東…至南投、草屯,至8月13日在霧峰終場演出,40天幾乎不停歇奔波在臺灣南、中、北、東各鄕鎮,巡演30多場,將募款收益全數作為賑濟救災之用。 這場震災義捐音樂會,如同前一年島都音樂座談會與會者的呼籲,參與演出者除了原有高慈美、林澄沐、林秋錦、陳泗治等人之外,還擴大邀集臺灣、日本、歐美等來自不同國籍的音樂家。這場環島巡演音樂會主要目的是募款賑災,而另一重要意義是將樂音之美深入臺灣各地,感染了各地無數民眾,成為日治時期極具影響力的音樂啟蒙活動。

圖17:震災義捐音樂會首場演出者合影

本件為1935年7月3日屏東教會禮拜堂合影,前排左起為蔡淑慧、林秋錦、高錦花、高慈美,後排左起為高約拿、盛福俊、蔡培火。 資料來源:〈《義捐音樂會紀念寫真帳》〉,《高慈美文書》,1935年,中研院臺史所檔案館數位典藏。

相較於前一年鄕土訪問演奏會在大城市巡演,震災義捐音樂會更深入臺灣各鄉土地方,才滿20歲年輕留日學生的高慈美連續兩年返臺,擔任鋼琴獨奏表演著名樂曲,從北到南,再從臺灣最南端,深入中部各地,巡演到東部,全程無私貢獻,透過音樂撫慰災區民眾。

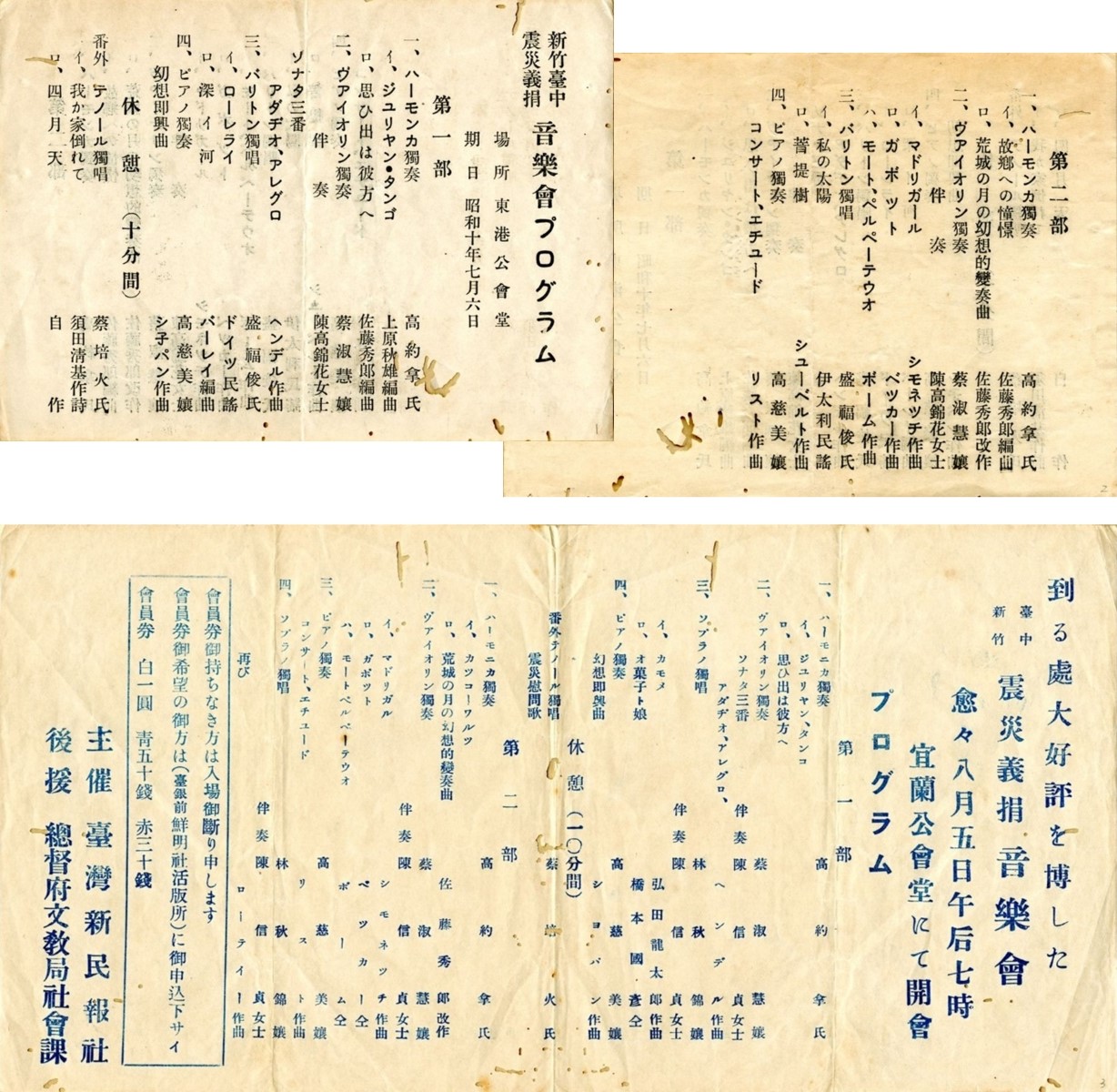

圖18:震災義捐音樂會東港場與宜蘭場的節目單

本組件為1935年7月6日在東港公會堂舉辦,演出內容有聲樂獻唱和小提琴、鋼琴、口琴等演奏;1935年8月5日宜蘭場次的節目單。 資料來源:〈「新竹臺中震災義捐音樂會」節目單與招待券〉,《高慈美文書》,1935年,中研院臺史所檔案館數位典藏。

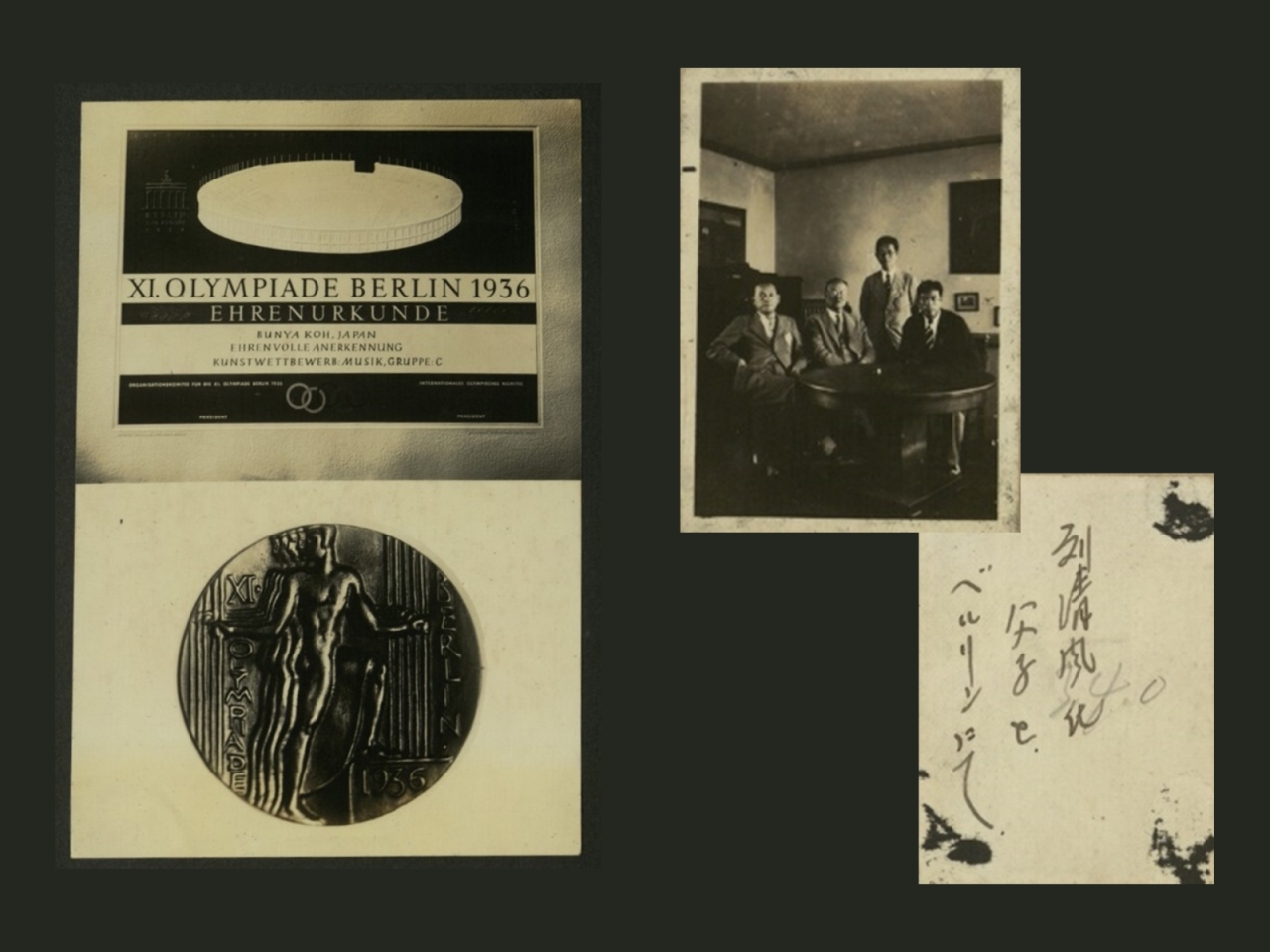

鄉土訪問演奏團中身兼聲樂和編曲的江文也,則發揮作曲才華,將返臺巡演的見聞感想,化作《來自南方島嶼的交響素描》管弦樂作品,隨即在1934年底第三屆日本音樂競賽(日本音楽コンクール)嶄露頭角,獲得作曲部門第二名。兩年後,在1936年第 11 屆奧林匹克國際音樂比賽中,以《台灣舞曲》管絃樂獲得作曲獎,是臺灣音樂史上第一人,當時才26歲。《東京日日新聞》大篇幅報導這位天才藝術家。楊肇嘉相當欣賞江文也的音樂才華,在鄕土音樂巡演後,曾多次贊助江文也回臺演出,甚至是資助其留日生活、進修或發表作品。楊肇嘉收藏的文書中,保存江文也的音樂曲譜,以及發起資助江文也赴維也納進修等相關號召文件等。

圖20:楊肇嘉文化後援活動運動賽事照片

此本相簿中收錄1936年第11屆奧林匹克國際音樂比賽獎章的照片(《東京日日新聞》刊登江文也與比賽獎章的合照),以及臺南劉清風父子在柏林的照片。 資料來源:〈楊肇嘉文化後援活動運動賽事照片〉,《六然居典藏史料》,1936年,中研院臺史所檔案館數位典藏。

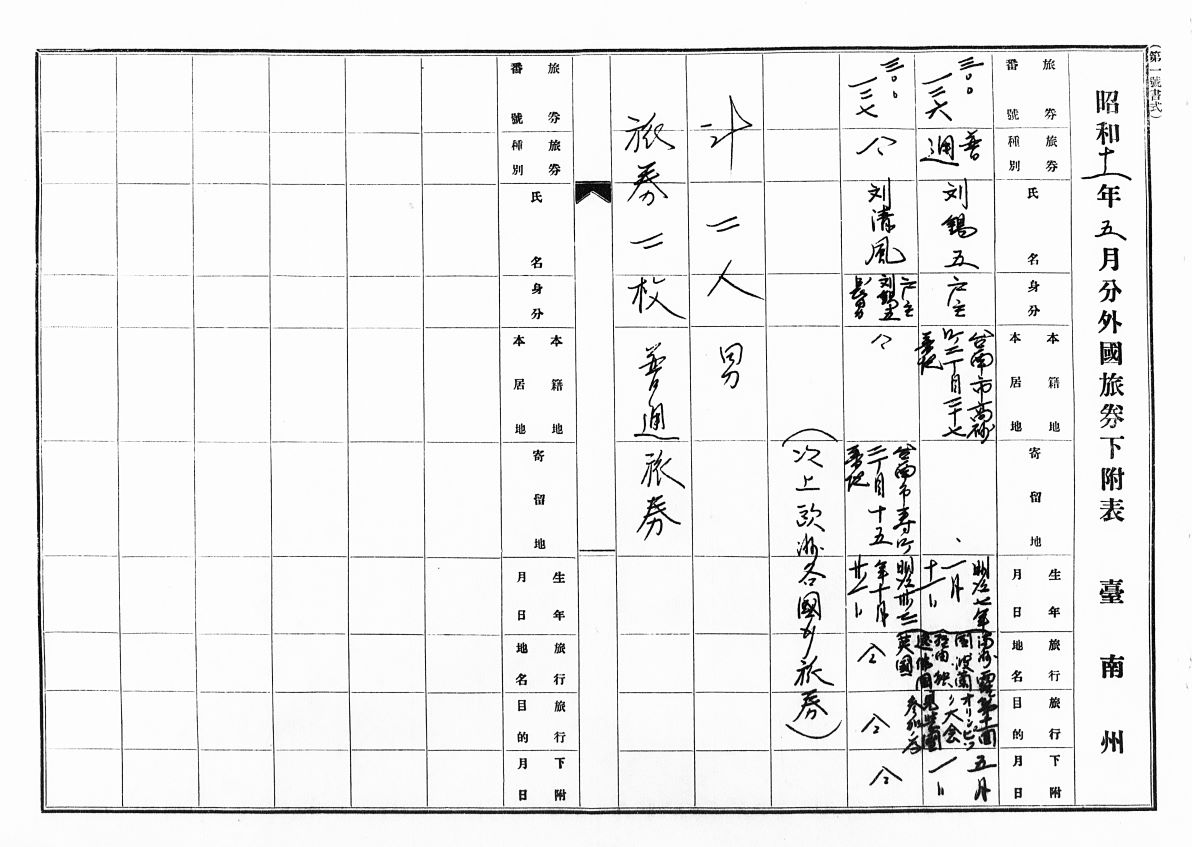

圖21:1936年臺南劉錫五、劉清風父子旅券紀錄

從臺灣總督府旅券中發現1936年劉清風父子申請前往參加第11屆奧運見學團,由旅券地名紀錄,應經由陸路橫越俄羅斯前往德國。 資料來源:〈1936年4-6月外國旅券下付表〉,《臺灣總督府旅券下付及返納表》,1936年,中研院臺史所檔案館數位典藏。

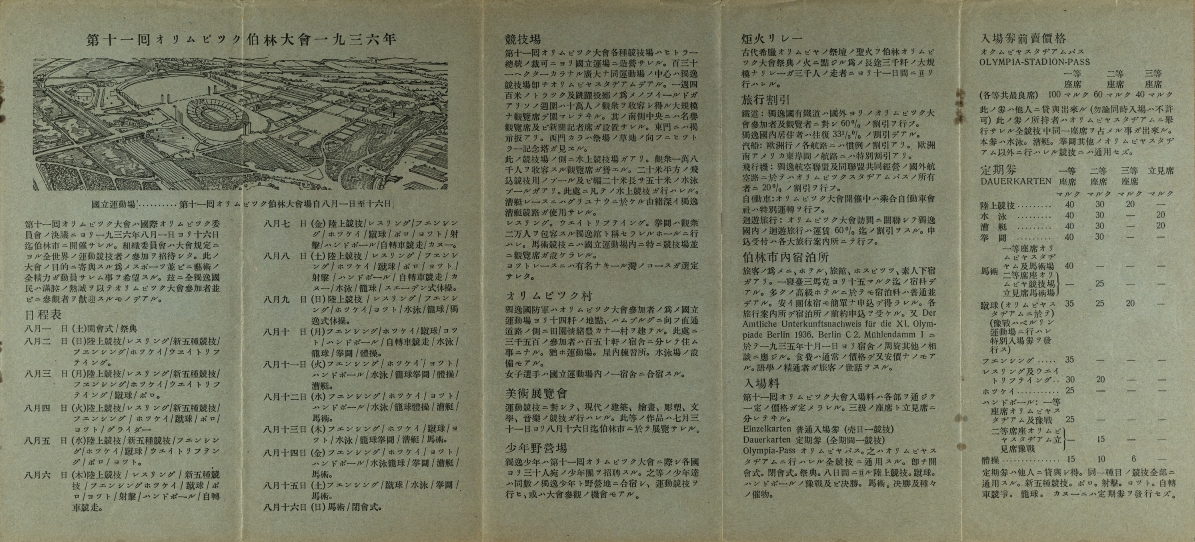

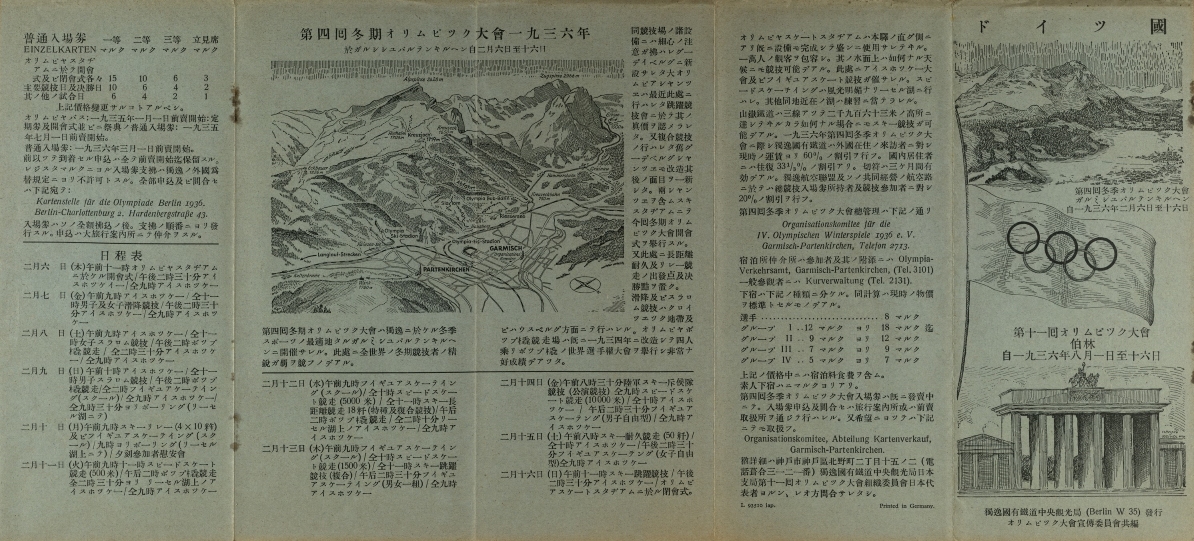

圖22:第11回柏林奧林匹克運動會手冊

1936年在德國柏林舉辦的奧運大會,由手冊可知不僅有運動競技,還舉辦美術展覽會,針對現代建築、音樂、繪畫、雕塑、文學等項目進行評比選競賽。 資料來源:〈柏林奧林匹克運動會手冊與簡介摺頁〉,《六然居典藏史料》,1936年,中研院臺史所檔案館數位典藏。

追溯1934年臺灣史上首場鄉土訪問演奏會,1935年震災義捐音樂會,1936年江文也在奧運世界體育與藝術殿堂獲獎,進而回顧當時臺灣人所主導的音樂與美術等藝文活動,尤以臺灣人自力創辦的臺灣新民報社扮演幕後的協力角色,發行《臺灣新民報》系列報刊,歷經十多年奔走爭取,終於在1932年4月15日獲准開始發行日報;也積極參與音樂巡演活動,並支援同時期臺陽美術協會的創立與報導臺陽展入選畫作等,日刊文藝欄新聞小說網羅作家與畫家共同創作,即使在戰爭艱困的年代,依然堅持臺灣特色的文藝創作,可以發現那是一個文化與藝術多元迸發的時代。 雖然在爭取政治權利上,受到外部殖民政權的打壓,內部因改革理念不同的爭論。但反映在臺灣獨特的文化與藝術活動上,卻是生氣蓬勃的展開,或許這也可以看做臺灣知識青年對抗殖民政權的另一種軟性的方式吧!如同楊肇嘉所認為的,透過藝術文化等才有機會提升臺灣人的地位,故而幾乎是散盡家財的用心全力支援當時音樂、美術、文學、戲劇、舞蹈、體育與飛行等藝文活動,並且具有歷史學家的遠見,詳細整理和小心呵護珍貴的第一手檔案紀錄,歷經異族殖民、戰爭威脅和白色恐怖,為我們留存日治時期臺灣知識青年藝文發展的重要史料。 |

|