|

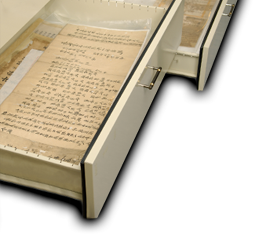

1941年總督府發布「新聞紙等揭載限制令」,《臺灣新民報》被迫更名為《興南新聞》,版次減半,內容多以戰況報導為主,幾與御用新聞無異。1944年3月,臺灣全境較有規模的6家報紙,包括《興南新聞》在內,被合併為《臺灣新報》,《臺灣新民報》實質上已歸於消滅。雖然暫時畫下休止符,惟臺人透過媒體表達思想與言論自由之批判性,已經悄然萌芽並延續至戰後。 從《臺灣民報》、《臺灣新民報》到《興南新聞》,時間橫跨1923年至1944年,計21年,自創刊起算,距今已歷百年。中研院臺史所近年來陸續挖掘1938至1941年《臺灣新民報》日刊獨家典藏,並整理1941-1944年之《興南新聞》,使臺灣民報系列報刊之典藏趨於完整。 有鑒於報刊之重要性,中研院臺史所以整合檔案典藏、內容加值創新為目標,將此唯一由臺灣人創辦的報紙彙集為〈臺灣新民報社報刊史料〉專題性全宗,先進行全宗編排與數位化掃描,以及後設資料著錄,並陸續滙入「臺灣史檔案資源系統」,開放讀者連線查閱報刊資訊與取用數位典藏成果。 在前述基礎上,再持續推進新聞標題等內容加值工作,期望透過全面性數位典藏與內容加值,使泛黃陳舊、久藏於庫房的報紙得以重生。咸信《臺灣新民報》史料之整理開放,對於理解1920年代以來至終戰前臺灣的社會文化與民眾生活,將可提供異於《臺灣日日新報》之觀點,促發更貼近臺人思維與歷史樣貌之研究,支援臺灣史各項研究議題之深化與開展。  圖26 臺灣史檔案資源系統〈臺灣新民報社報刊史料〉

2021年院區開放線上展覽集章活動—中研院臺史所QRCODE |

|