|

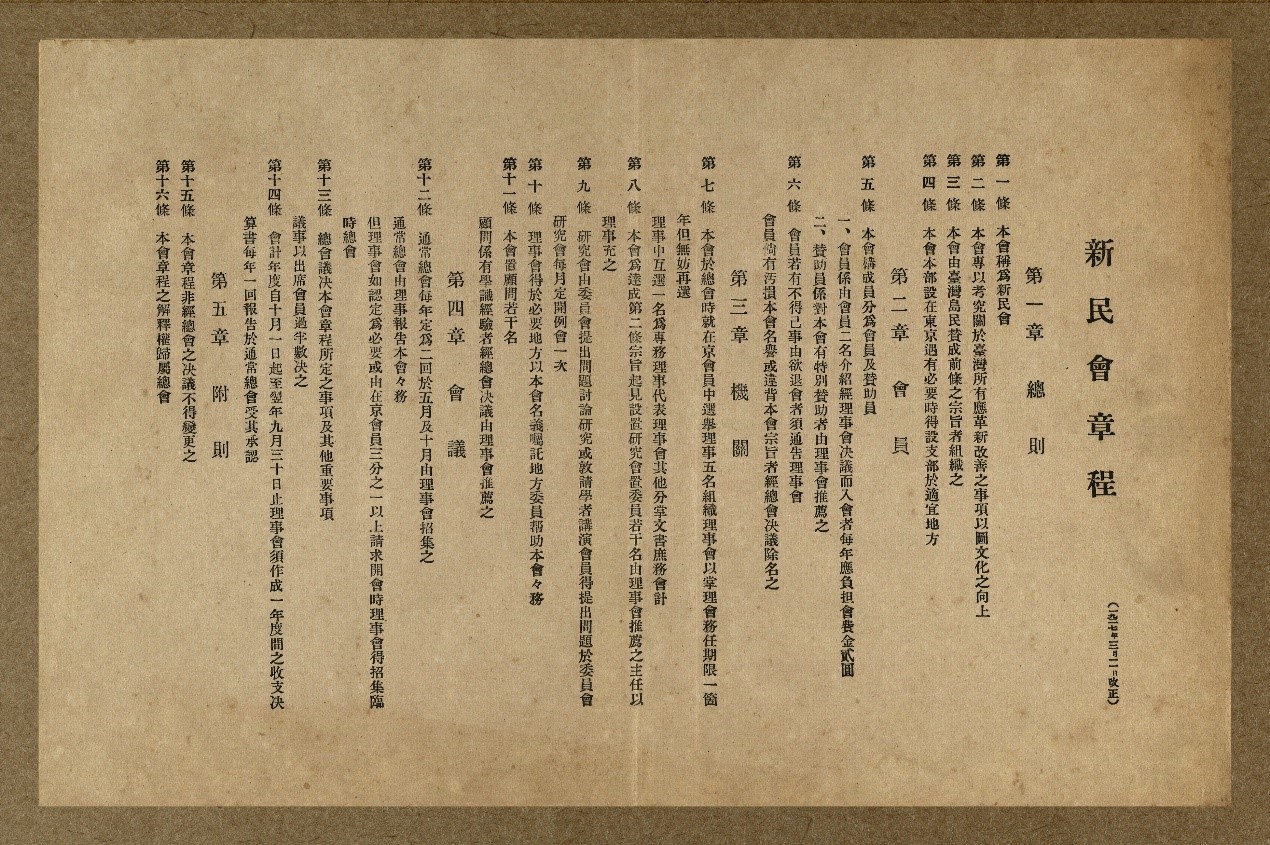

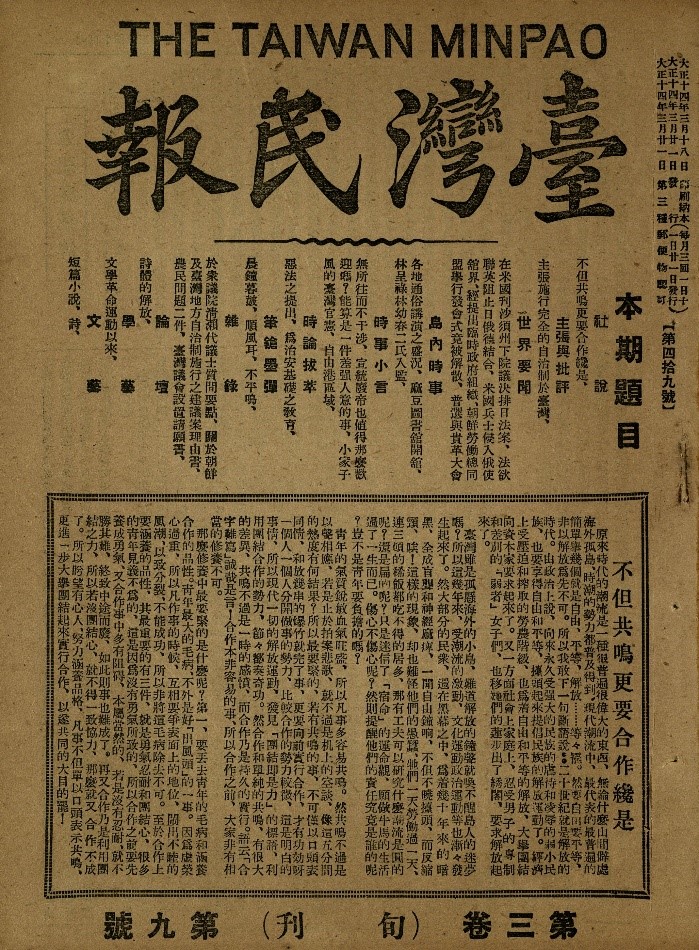

一、起始於新民會

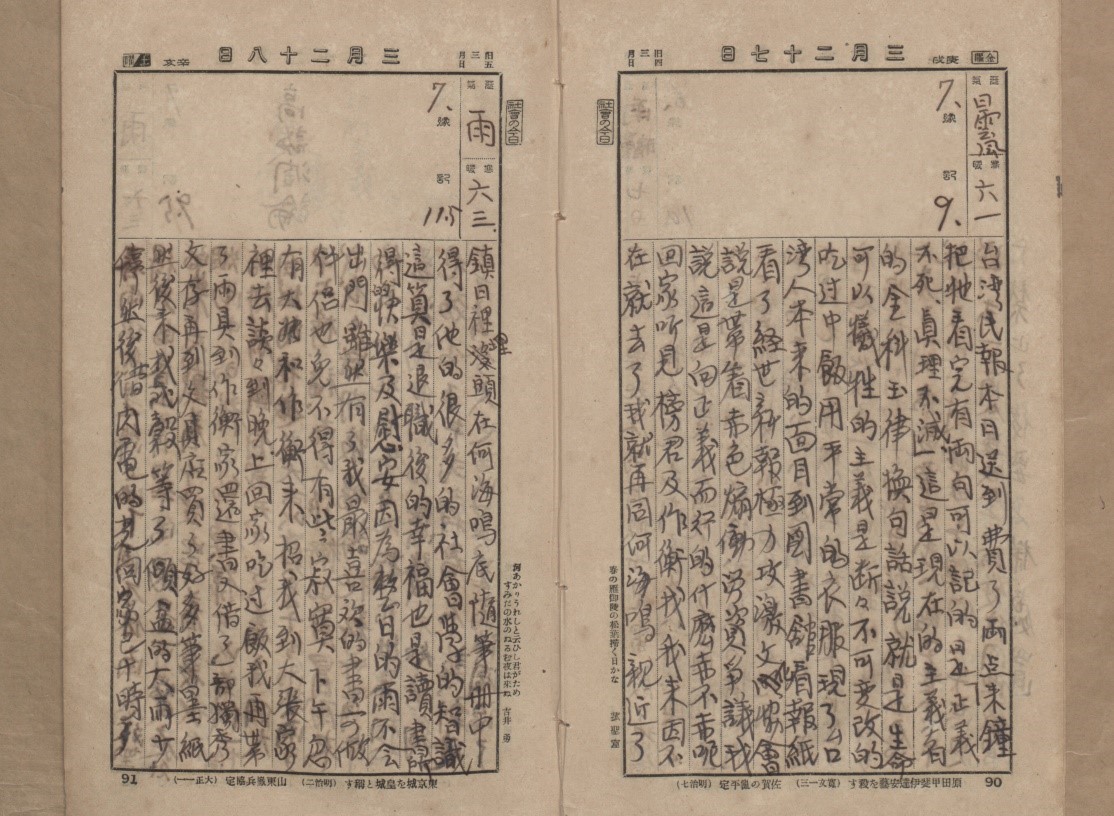

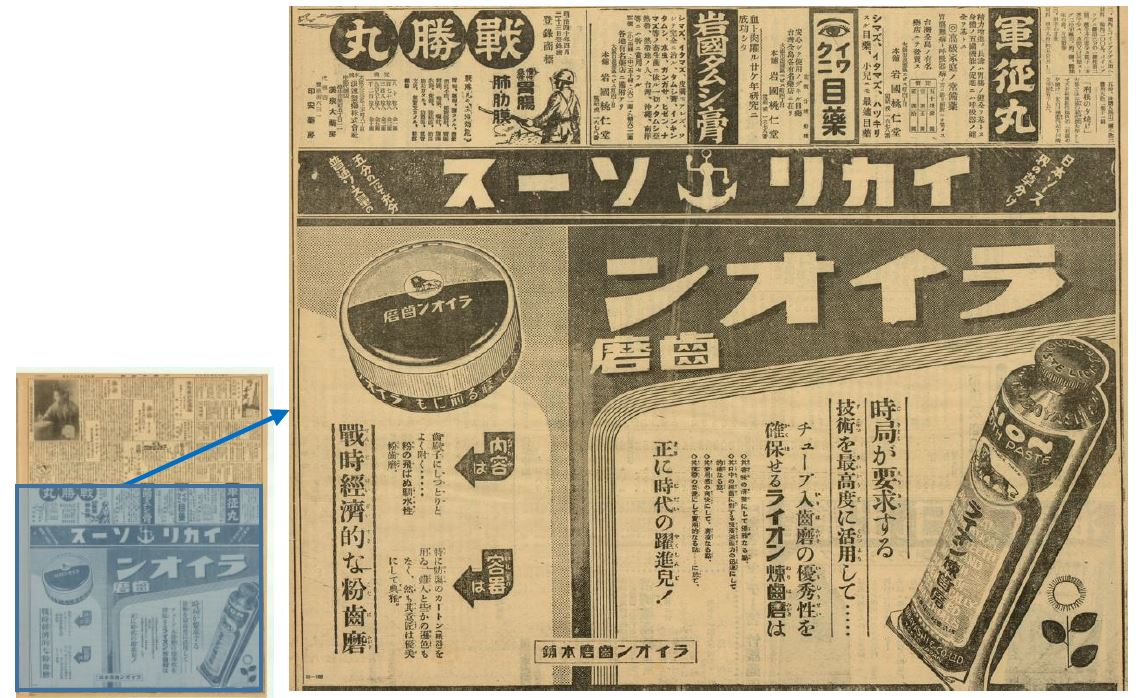

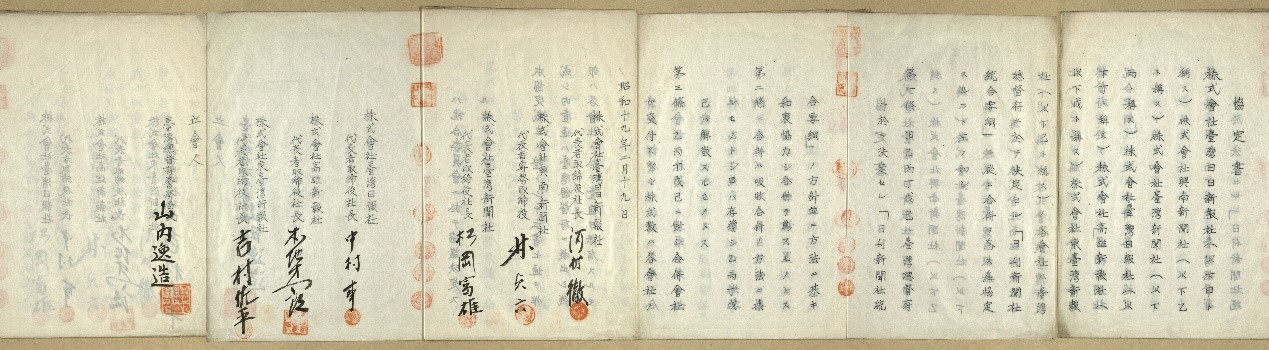

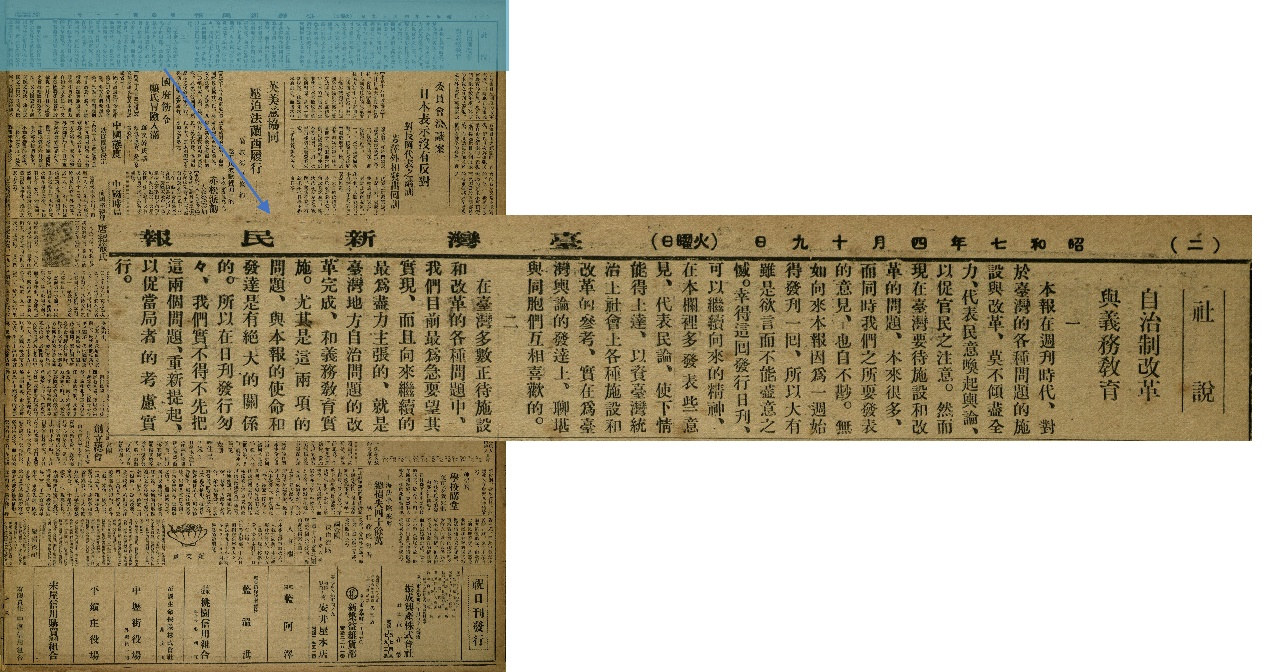

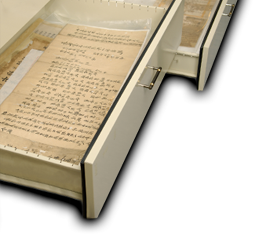

1920年在日本東京的留學生成立新民會,力求政治改革及文化啟蒙,同時透過發行刊物啟迪民眾思想,《臺灣靑年》、《臺灣》接續創刊,1923年4月以白話漢文發刊《臺灣民報》,內容傳遞海外新知與抨擊時政。最初每半個月發刊一次,1925年發刊頻率改為每週一次。1930年擴大組織編制,更名為《臺灣新民報》,1932年終於獲准發行日刊,是當時日報市場中唯一由臺人資本經營者。 二、報社的營運與擴張《臺灣新民報》1932年終於獲准發行日刊,報社的規模、人力和設備亦日漸擴張,並擴大島內至海外的通信版圖。島內部分,從最初的新竹陸續拓展至東臺灣,設立花蓮港支局,極盛時期全島設置13處據點。海外方面,自1933年起在廈門、上海、大連等處設據點。1941年後,隨著戰爭足跡推進,又增設廣東、香港等海外支局,更廣泛於南洋派駐記者。 三、傳遞理念和訴求《臺灣民報》自創辦以來,內容針貶時事,傳播思想和言論,強調「為民喉舌」的精神,響應政治社會運動、爭取地方自治、支持臺灣議會設置請願運動,以及提倡義務教育等。然而,依〈臺灣新聞紙令〉的規定,報紙需接受臺灣總督府警務局的檢閱才得以發行,報紙內容因具批判性,屢遭查禁不得刊登。即便如此,仍持續透過新聞報導,積極發布政治與社會事件的報導與評議。 四、面向島民讀者《臺灣新民報》發行日刊之後,內容也從政論中心轉向報導為中心。在政論的部分,社說自民報時期即是報刊的重要內容,代表著報紙的基本立場,內容呼應時事,表達訴求。考量報業競爭市場,提高大眾流行文化的比重,增加娛樂藝文版面,以及家庭副刊。由於廣告是報社最主要的收入來源,刊登的廣告涵蓋各行各業,透過精美的手繪圖稿搭配吸睛標語文字進行宣傳。  圖 5:1932年4月19日《臺灣新民報》社說,提倡改革地方自治與實施義務教育

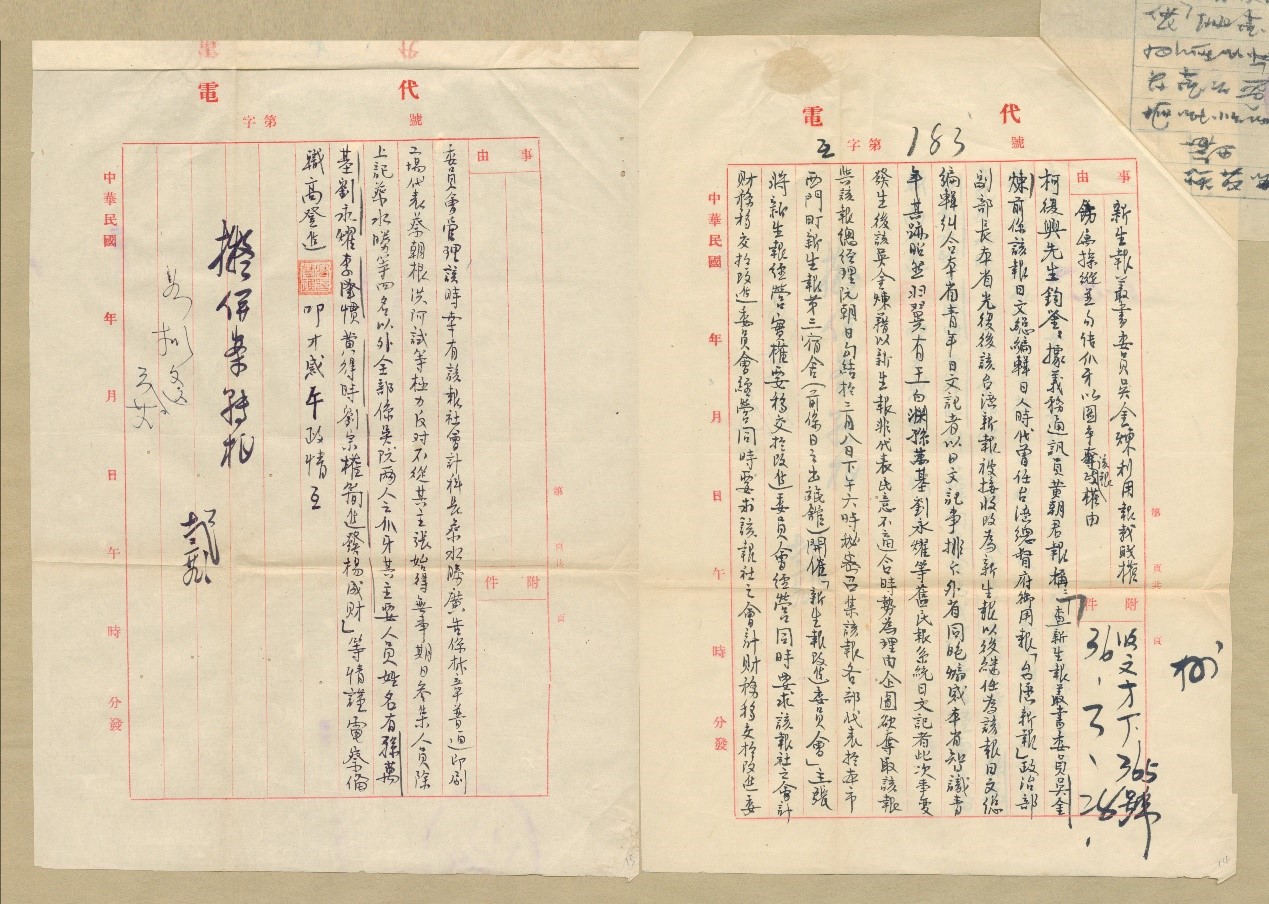

資料來源:臺灣新民報第413號(1932-04-19),《臺灣新民報社報刊史料》(T1119),1932年,中研院臺史所檔案館數位典藏。 1941年《臺灣新民報》被迫更名為《興南新聞》,言論統制政策下,1944年3月又與其他大報,被合併為《臺灣新報》。雖然暫時畫下休止符,但是臺灣人透過媒體,表達思想與言論的批判性,已經播下種子並延續到戰後。1945年日本戰敗,臺灣人亦延續日治時期的敢言爭取,創辦報刊做為發聲管道。隨著二二八事件爆發,1949年宣布在臺灣實施戒嚴,白色恐怖壟罩全臺至離島,言論自由喪失殆盡。  圖8:1947年保密局情治人員高登進續報臺灣新生報吳金煉[鍊]圖謀不軌

資料來源:新生報吳金鍊等企圖變更新生報為民主報日文版案,《二二八及白色恐怖相關史料》(T0653),1947年,中研院臺史所檔案館數位典藏。 |

|