|

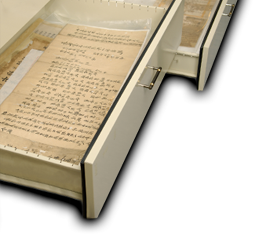

臺灣新民報相關報刊,包含《臺灣民報》、《臺灣新民報》,以及《興南新聞》,時間橫跨1923年至1944年。1932年4月臺灣新民報終於獲准發行日刊,臺灣人終於有一份屬於實質意義的報紙。有別於以往的半月刊、旬刊與周刊形式,每日發刊的頻率,讓報社的思想與言論更為有效地傳遞給社會大眾。臺史所現藏之《臺灣新民報》與《興南新聞》日刊,期間雖有部分缺期,但仍是現存最具獨家與完整性之典藏。本文嘗試解讀此份唯一由臺灣人創辦之報紙,從報紙外在的規格版面與用字、主要收錄的內容與專欄規劃。再分析隨著時間演進,內容取材的特殊性與變化。 報紙內容主要的構成是新聞、評論、專欄、廣告,除了刊登每日國內外大事與地方訊息外,也包含豐富的藝文副刊資訊。此外,各版面的專欄特輯,亦提供深入的主題性內容,包括社論、地方與產業特輯,以及財經與法律資訊等。進一步觀察時序演進與報紙內容取材的關係,1938年戰爭漸趨白熱化,臺灣人如何折衝報導,在夾縫中表達意見與爭取權益愈發困難。配合南進與皇民化政策,版面縮減,報紙言論風格大不如前,報導以戰況為主,且多半成為殖民政府的傳聲筒,部分報導是與史實不合的。此外,大多數專欄逐漸撤廢,反映了二戰時期媒體自由度的限縮,以及官方對於言論的控制。新民報內容取材的變化,反映了報紙是媒體再現的產物,受到外在環境影響及經由內部決策所建構,涉及該報社的政黨與政治立場、商業本質與意識型態,並非等同社會與歷史真實。 |

|