交通運輸

|

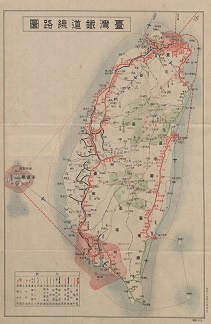

臺灣島有三分之二以上面積為山地,平原與盆地分布零散,南北、東西的交通往來,受到地形與河流的阻礙。為克服自然環境的限制,各種的運輸形式、交通設施因應而生,如人力運輸(圖10)、原住民族架設的便橋(圖11)、農村中常見的牛車等。 臺灣的鐵路建設,始於劉銘傳擔任臺灣巡撫時期,但僅完成基隆——臺北段(1890)、臺北——新竹段(1893)的鐵路。西部縱貫鐵路(基隆——高雄)的興築,要到明治四十一年(1908)方才完成。 臺灣總督府的鐵路興建政策,與運輸殖民地資源有絕對關係,如阿里山森林鐵路即為了砍伐及載運林木之用(圖12)、臺灣製糖株式會社以火車運輸甘蔗,以及拓殖事業自行鋪設鐵路運行手押臺車(圖13)載人、載貨等。昭和十三年(1938),環島鐵路大致形成,加上各種產業鐵路、輕便鐵路,使鐵道密如蛛網遍佈全島(圖14)。 橋樑也是日治時期交通建設中的一環,其型式因地形不同而各異,並融入周圍景觀而成為獨特地標,例如今已列為國家二級古蹟的下淡水溪輕便鐵橋(圖 15)。

|