|

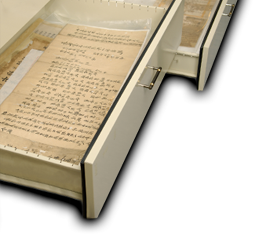

1939年,就讀臺南第一中學校的16歲少年葉盛吉(1923-1950,臺南人)於7月9日至7月30日,耗時21日,搭乘大阪商船「蓬萊丸」前往日本九州、關西、關東修學旅行。葉氏於臺南第一中學校(今臺南二中)畢業後赴日求學,爾後進入東京帝國大學醫學部就讀。戰後返臺,轉入臺灣大學醫學院繼續完成學業。於臺大就讀期間加入共產黨,1950年5月遭政府當局逮捕,11月槍決離世。其留有1938至1950年的日記,其中1939年7月之日記,是目前最為完整的日本修學旅行紀錄。(圖1)  圖1:1939年《葉盛吉日記》封面

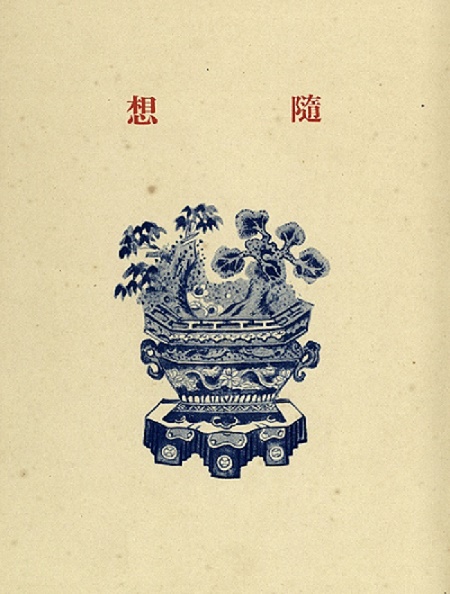

檔案來源:葉盛吉文書,臺灣史檔案資源系統 許雪姬研究員曾論日記的特點為「日記是個人逐日將感受、行事化為文字保存而成,是最貼近記主當下心境的告白。日記真實反映記主所處時代的種種面向,比正式文件少了遮掩與修飾,無意中留存私人紀錄特有的角度與軼事,以呈現平民百姓的多樣觀點。」旅遊日記則成為旅者在遊覽地景後的解讀與再詮釋。 1939年7月10日至31日,就讀屏東農業學校畜產科的18歲少年張聯欣(1921-2014,出生於高雄)參加22天的內地修學旅行,參加人員包含農業科與畜產科學生64人、教職員3人,以及隨行攝影師1人。其所存行程表中,可見學校規劃出發地和到達地的時間、參拜的景點,以及住宿的地點。張聯欣還於其上補記了未列的參訪地點,以及住宿的旅館名稱。(圖2)  圖2:1939年屏東農業學校內地修學旅行日程表暨旅行者名簿

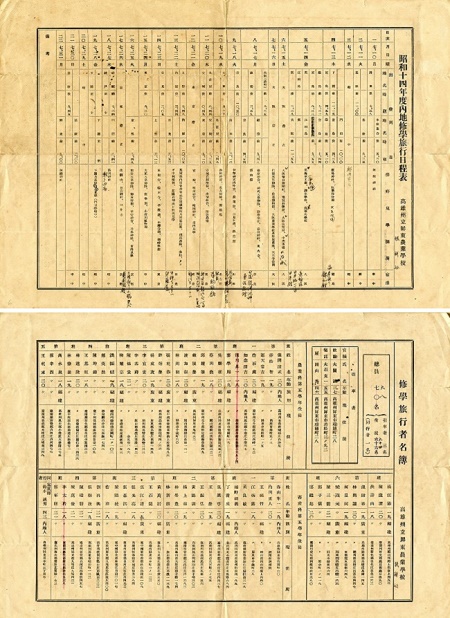

檔案來源:張聯欣文書,臺灣史檔案資源系統 日治時期從臺灣境內至外國旅行的「帝國臣民」,含日本人或臺灣籍民出境前應申領旅券,作為識別身分的證明文件,以掌握人員移動軌跡或給予保護。旅券發行簿則登記核發對象或繳回旅券者的姓名、身份、年齡、住所、旅行目的、目的地等。紀錄以三個月為期,依發行州廳由北到南到東的順序整理,送交外務省通商局收存。1926年〈臺灣總督府旅券發行簿〉中,便有數名人士前往中國天津、福州、上海、南京、廈門等地,並於旅行目的中登載為見學或留學。(圖3)  圖3:1926年7至9月臺灣總督府各州廳旅券發行簿

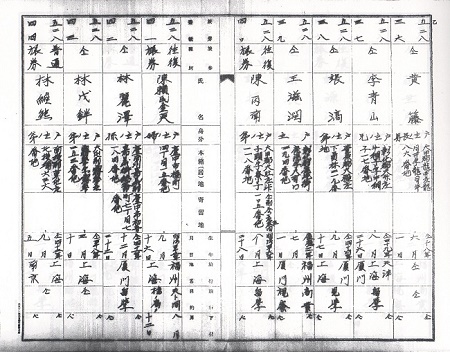

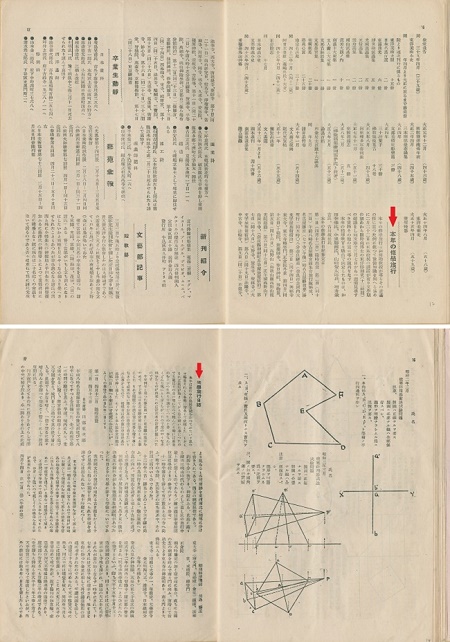

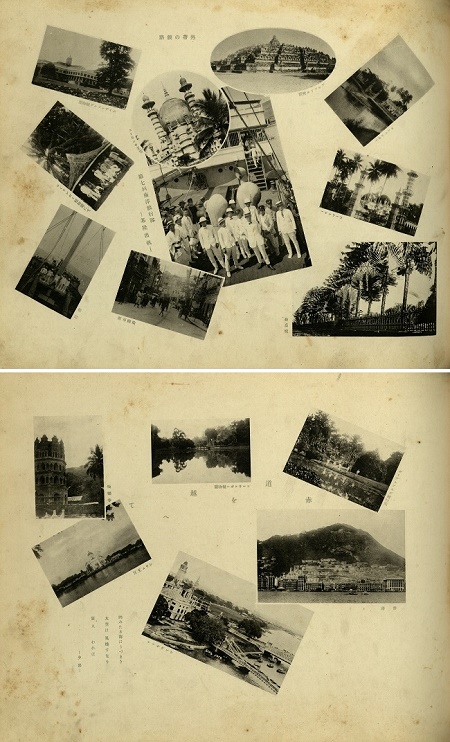

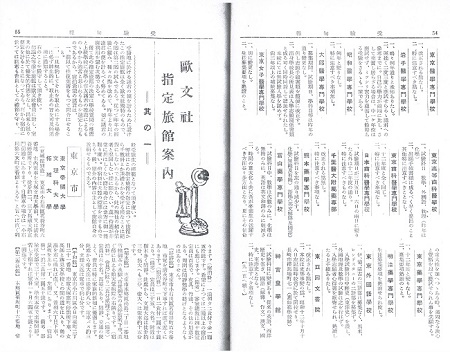

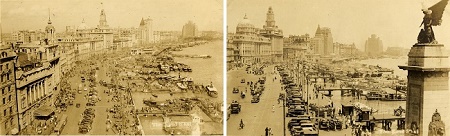

檔案來源:臺灣總督府旅券發行簿,臺灣史檔案資源系統 東京美術學校校友會發行之刊物,其中《校友會月報》記錄該年修學旅行的相關資訊,以及學生的旅行心得。(圖4)培養貿易人才為重心之臺北高等商業學校所發行之畢業紀念冊,則存有學生前往中國滿洲、朝鮮和南洋各地修學旅行之圖像紀錄。(圖5)升學雜誌《受驗旬報》(螢雪時代),1932年創刊,成為當時臺灣人欲前往日本(包括滿洲國、朝鮮)留學的重要升學資訊,除提供日本各殖民地考生考試參考資料外,各考區可預約的旅社資訊亦收錄在內,如1938年1月5日發行,第7卷第38號中的〈歐文社指定旅館案內〉。(圖6)〈費邁克集藏〉之「世界各地風景明信片」中,則收存了修學旅程中可盡收眼底的風光,如實記錄該地的時代記憶。(圖7)     |

|