新增專題選粹「從石門古戰場走入牡丹社事件」,深入瞭解旅人沈葆楨來臺之因

| 2013-09-12 發表 |

|

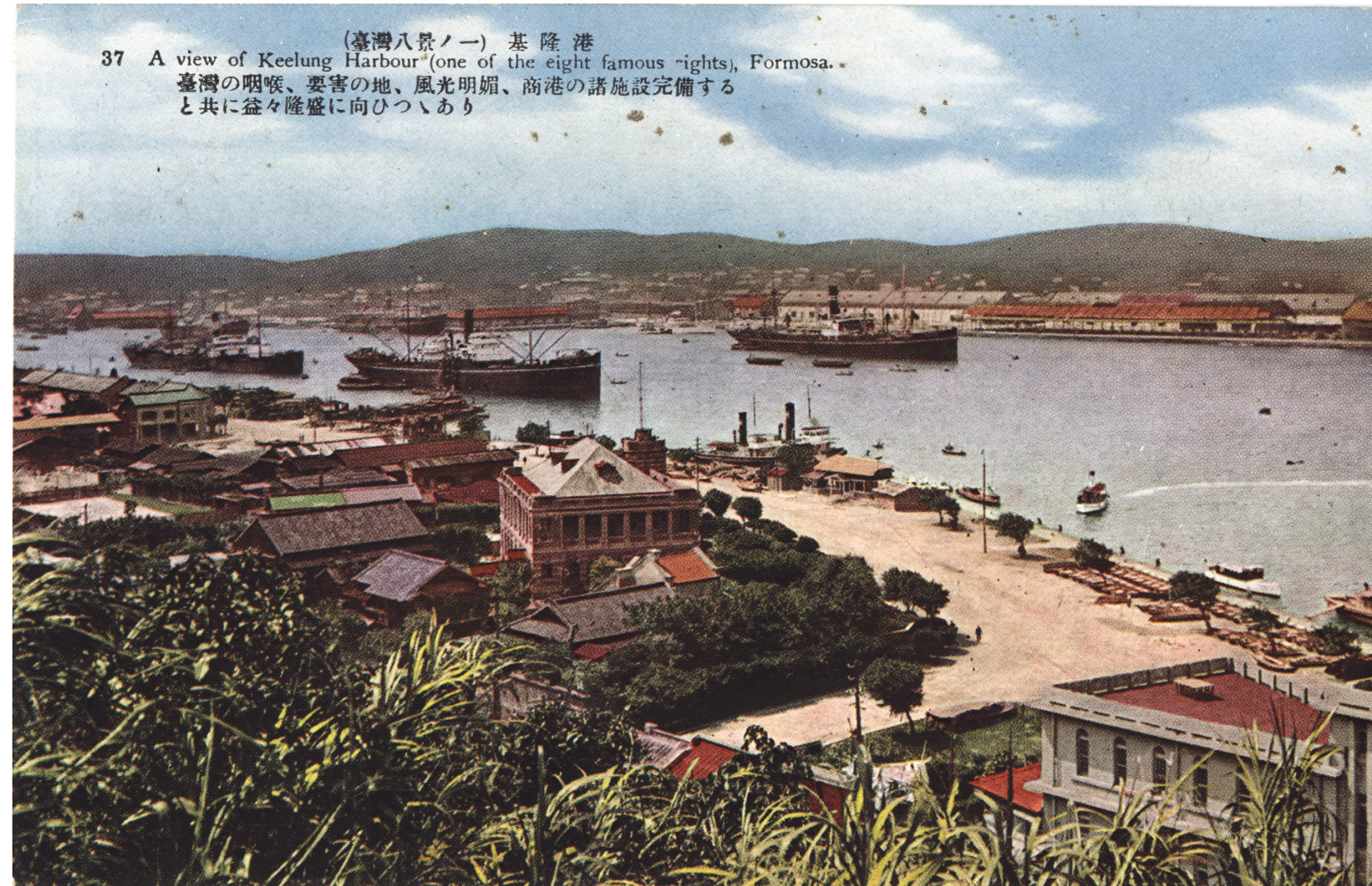

本次時空旅行特展的十位旅人之一,沈葆楨(1820-1879)於1874年牡丹社事件時,被清廷指派為欽差大臣來臺交涉與備戰。經歷此事件,沈葆楨深覺應積極整頓臺灣,以澄清吏治、加強海防、開山撫「番」、收攬民心為善後之策。 牡丹社事件可謂影響清廷改變治臺方針的重要轉折,而事件中發生激戰的石門古戰場,在戰後被屏東縣政府列為當地十大景點之一。除了紀念碑上「澄清海宇還我河山」的文字,透露當年牡丹社人奮勇抵抗日軍攻擊的心境外,就當時臺灣的歷史氛圍有何意涵?大清帝國、臺灣、日本三者之間又產生了何種關係?何以位於臺灣最南端的牡丹社人會遭受日軍的攻擊?邀請您一同「從石門古戰場走入牡丹社事件」,深入了解該事件發生的源由。

此外,時空旅行特展也特別展出,當時沈葆楨派遣部屬在臺灣調查與繪製的36幅番社風俗圖與臺灣全圖1幅,藉由畫工畫筆的描繪,讓朝廷認識臺灣這塊島嶼的族群內涵與地理輪廓,以作為治理臺灣的參考資訊。歡迎蒞臨觀展指教。 |