| 2024-01-22 發表 |

|

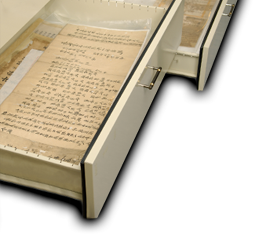

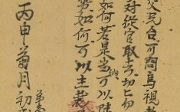

陳定國家族為汐止地區重要家族之一,其歷史可追溯至乾隆中期,開臺祖先陳文卓(碧道公)來臺定居於水返腳(今汐止)。其後經過第二代陳光珪、第三代陳珍玉(秀才)的努力,陳家成為汐止過港地區的大地主,並躍身為仕紳階層。第四代陳瑞彩(1859-1912),人稱「彩舍」,擔任地方參事,當時街坊還有一句順口溜「第一好額陳彩舍……」,可見陳家已富甲一方。 第五代陳定國(1882-1959),即本宗文書主要產生者,畢業於臺灣總督府國語學校師範部,1907年擔任水返腳公學校(今汐止國小)的訓導,1920年獲任汐止街的首任街長,後續擔任信用組合長、臺北州協議會員、臺灣商工銀行監事等要職,戰後任臺北縣參議會首屆議長。陳定國次子陳紹馨(1906-1966)為日本關西大學博士,參與籌設臺大社會學系,為臺灣社會學界的先驅與重要學者。陳定國家族在汐止地區的發展中扮演了關鍵的角色,透過積極參與番務、土地交易、地方政治和社會活動,不僅成功地累積土地和資金,更塑造在地方社會的領導地位,對於汐止地區的整體發展產生深遠影響。 本宗檔案主要收錄陳定國家族之土地契書,為汐止地區開發、地權移轉及經濟活動的重要史料,具體呈現地方發展脈絡。根據《熱蘭遮城日誌》記載,荷西時期,基隆河中游已有凱達格蘭族人聚居活動,包括塔塔悠社、錫口社、里族社、峰仔峙社等。其中,峰仔峙社(Kipanas)在汐止地區佔有範圍最廣,為汐止最主要的平埔族部落。在此宗土地契書中,發現1775年(乾隆40年)至1903年(明治36年)有10多件與峰仔峙社相關的土地文書,可藉此探查汐止地區平埔族和漢人在土地產權上的互動關係。 此次檔案開放三個系列,聚焦於土地交易相關的契約文書,歡迎您進入臺灣史檔案資源系統查詢,與到館閱覽使用。  圖1:嘉慶5年至明治35年買受人陳瑞彩與賣渡人劉阿呆買賣水田所立相關契字

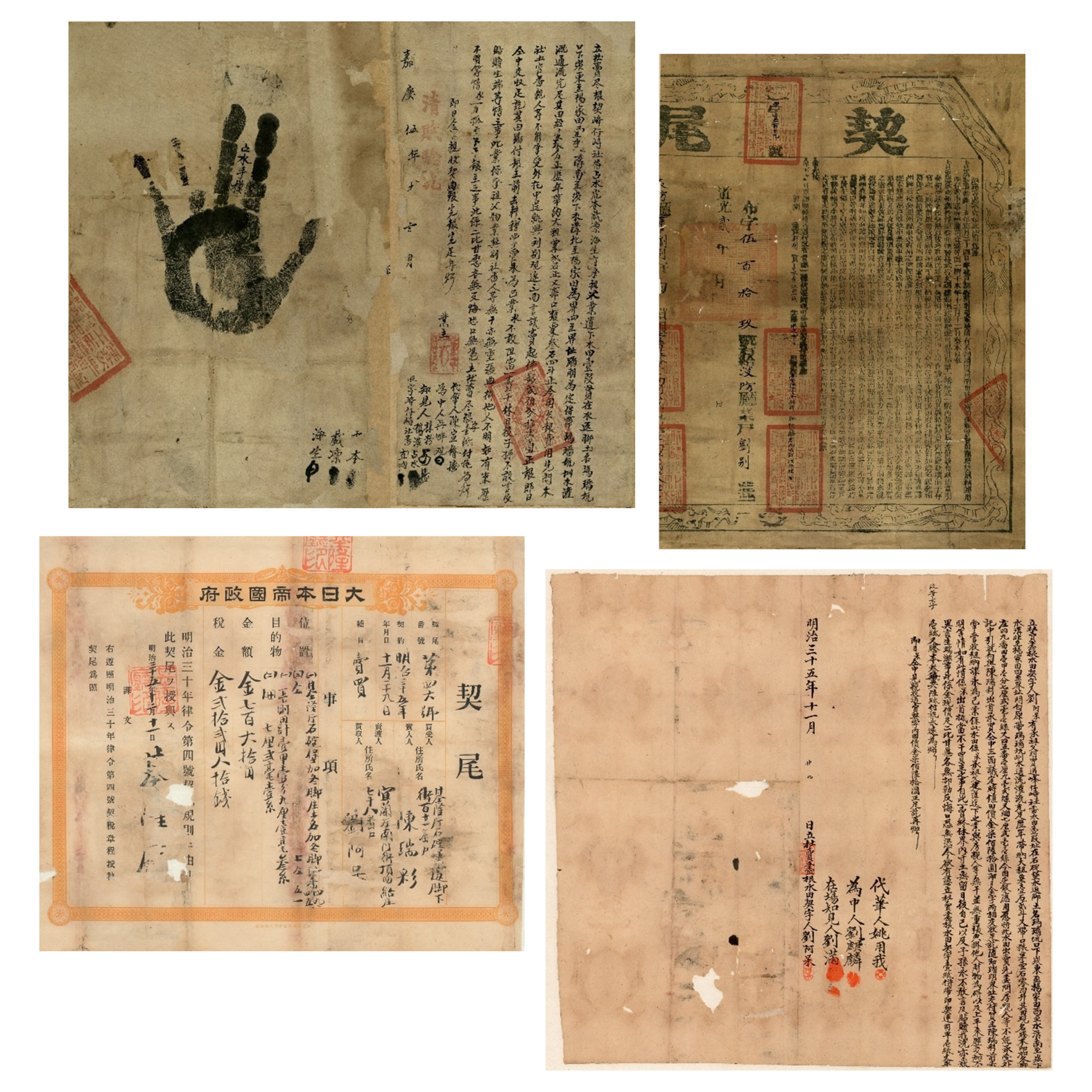

(識別號:T0167_02_001_0002)

本件為陳瑞彩購買土地之契書,保留完整的上、下手契及契尾。這塊位在瑪陵坑口下崁的水田地,在1800年(嘉慶5年)由峰仔峙社番占水賣給劉別(圖1左上,可見平埔族交易土地所蓋的手模),到了1902年(明治35年)劉別之孫劉阿呆再把土地賣給陳瑞彩(圖1右下)。這份契書橫跨清代至日本時代,並保留官方所發的契尾(圖1右上、左下),見證地權在不同政權的移轉和存續。

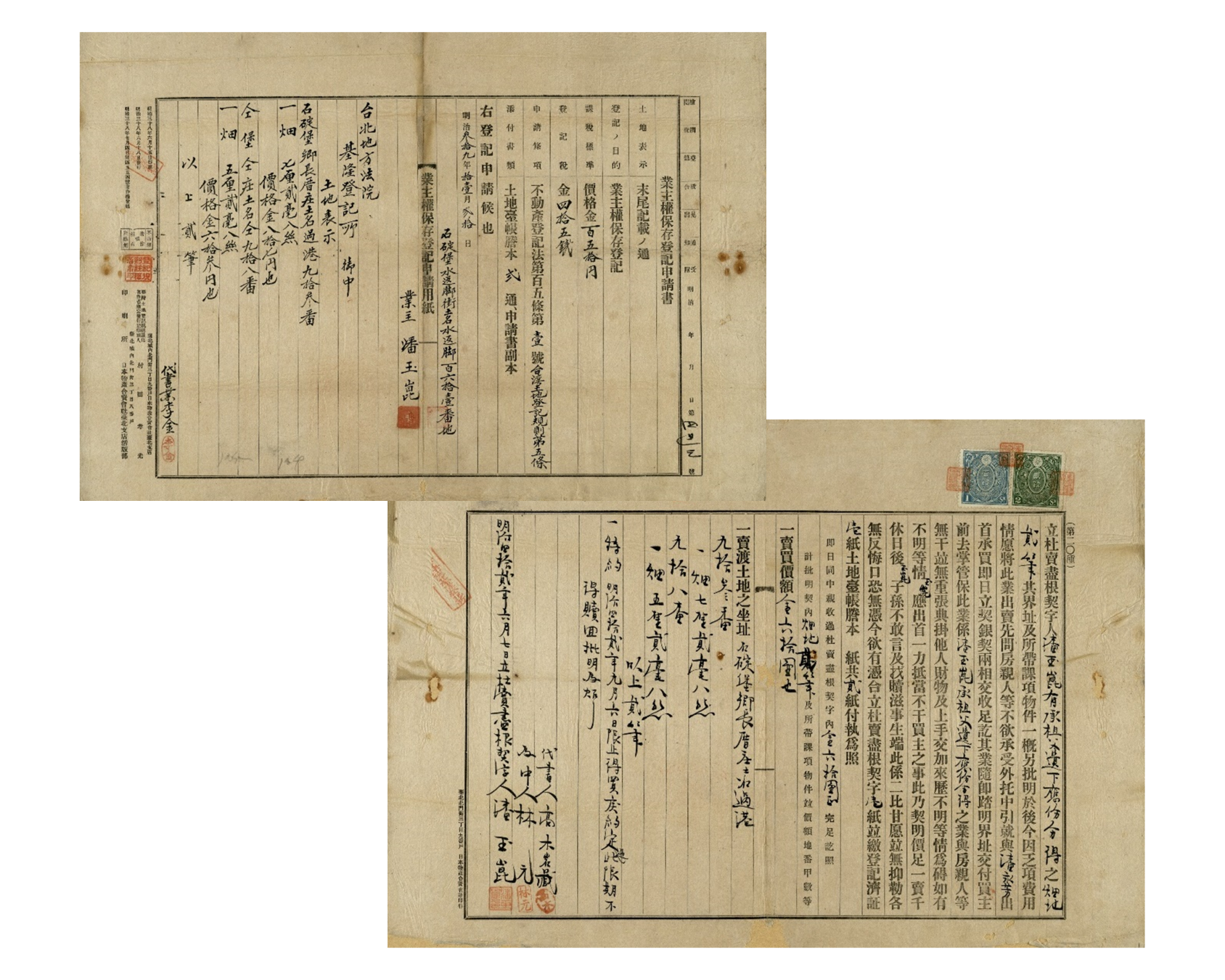

圖2:潘永芳承買潘玉崑畑地所立相關契字

(識別號:T0167_03_0001)

本件為日治初期水返腳過港的土地交易文書,包含業主權保存登記申請書、契字、土地登記濟證(產權憑證)。1905年(明治38年)總督府公布「臺灣土地登記規則」,隔年業主潘玉崑向臺北地方法院基隆登記所登記保存業主權(圖2左上)。後來潘玉崑在1909年(明治42年)把土地賣給潘永芳(圖2右下),翌年再將業主權移轉給陳定國,成為陳家土地。

|