|

1936年創設的臺拓,是為了配合日本南進政策,以臺灣總督府與大日本、明治、臺灣、鹽水港等糖業資本,以及三井、三菱等財閥資本為主,由官民合資成立的「國策會社」。其下設有土地和拓務兩部門,主要經營土地墾殖業務,內容包括:1.拓殖所必要之農業、林業、水產業及水利事業;2.為拓殖所必要之土地取得(包含相關的土地權利);3.受託土地的經營及管理等。由於臺拓的營運與土地利用息息相關,依其事業經營性質,獲得土地來源不同,大略可將臺拓土地分為四類,分別為:1.「社有地」;2.「買收地」;3.「開墾地」;4.「干拓地」。社有地是臺灣總督府在臺拓創立及增資時,作為現物出資的官租地,屬於隨時可獲利的墾熟田地;買收地大多是收購而來的建築用地;至於開墾地與干拓地大都屬於山巔坡地、河川地或是海埔新生地,為臺拓向臺灣總督府承租、領墾改良的官有荒地及海浦新生地,以配合臺灣總督府的政策及計畫,用以種植熱帶作物及稻蔗等。由於開墾地與干拓地需要投入龐大的資金與人力,與墾熟的社有地完全不同,所以戰後將這兩項土地合稱為「事業地」。

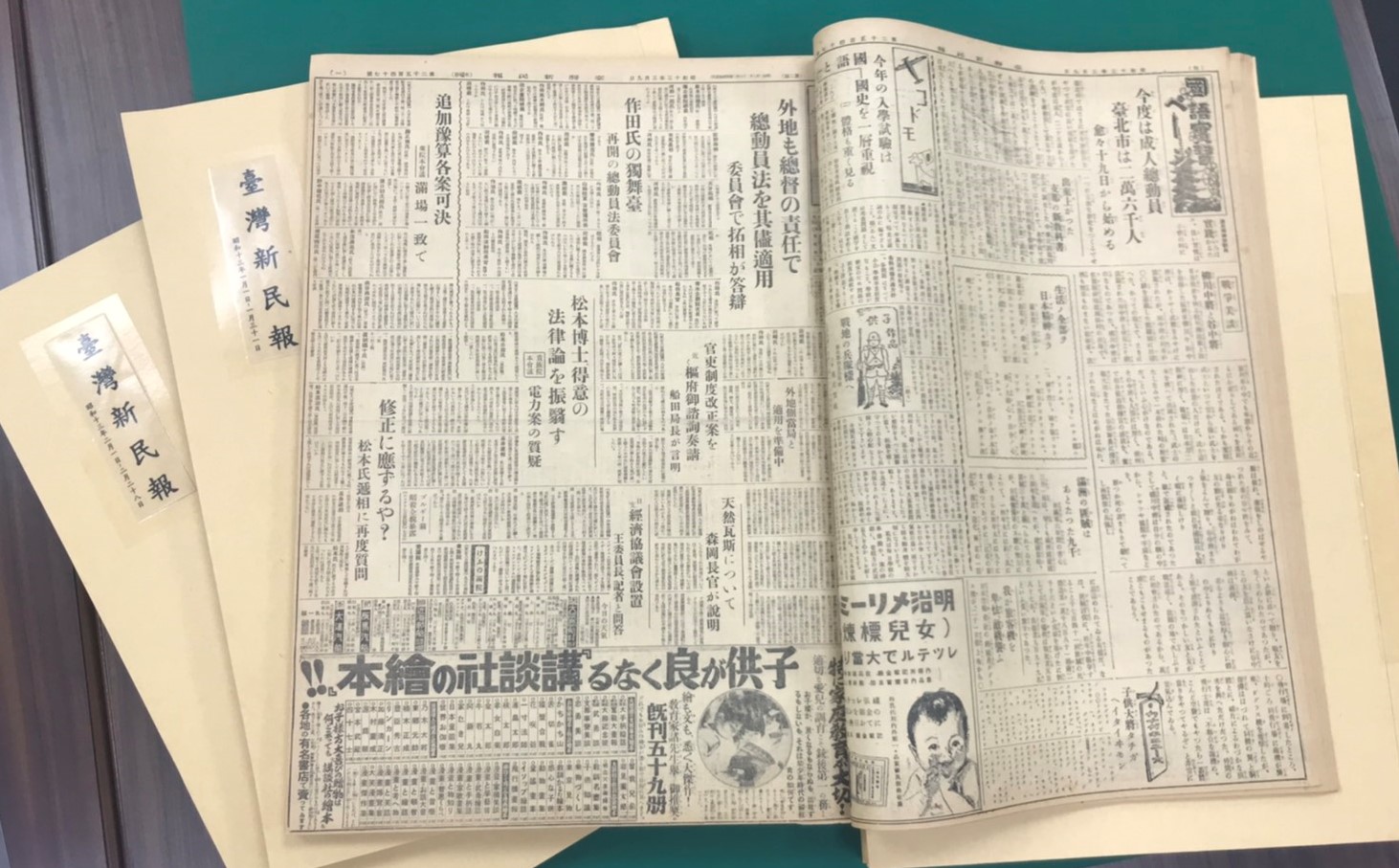

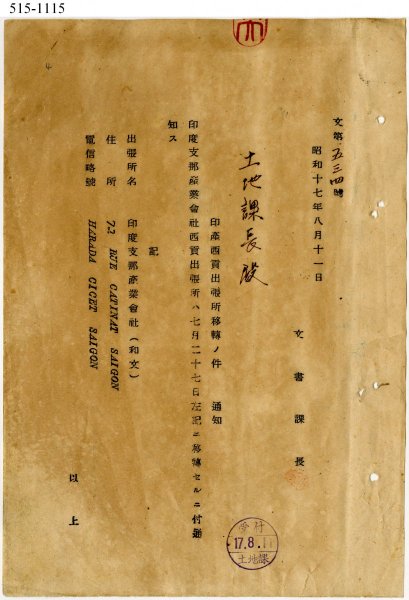

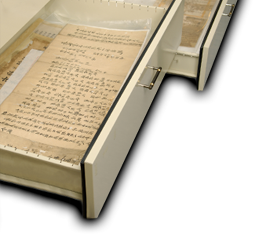

臺拓印度支那產業會社西貢出張所移轉文件 TDLB_03_02_00701 臺拓印度支那產業會社西貢出張所移轉文件 TDLB_03_02_00701 隨著日本對外擴張,臺拓的事業分布,地點遍及臺灣島內、中國華南及東南亞等區域,造就了龐大的事業版圖。然而當日本戰敗瓦解時,伴隨日本對外擴張而成長的臺拓,自然面臨被關閉、接收的命運。1946年3月5日,臺灣省行政長官公署設立臺拓接收委員會,負責接收事宜,並依照「臺拓業務歸併辦法」將各項業務及資產分別移交給主管機關接管。在資金與技術的考量下,行政長官公署選定由臺灣土地銀行接管經營臺拓之事業地,同時也接收了部分檔案收存於當時的總行(即土地銀行接收之勸業銀行臺北分行所在地)。 1991年土地銀行總行舊廈被列為臺北市定古蹟,由國立臺灣博物館接管後,原由土地銀行保存的日治時期臺拓舊檔,包含戰後接收時有關之物品、人員、文書相關統計清冊等大量的檔案文書,也一併被接手典藏,這批檔案統稱為「臺灣拓殖株式會社移交臺灣土地銀行經營檔案」。 由於本檔案為臺拓經營社有地、事業地之營運資料,因此在分類編排上以原有實體卷冊作為基本的處理單元,並依據土地屬性不同,將本全宗檔案劃分為三個系列,分類編排架構表如表一。 表一、臺灣拓殖株式會社移交臺灣土地銀行經營檔案編排架構

|

|